Table of Contents

- はじめに:なぜ多くのカフェが失敗するのか?成功へのマインドセット転換

- ステップ1:事業を差別化するコンセプト設計と事業計画の策定

- 競合と市場を分析し、独自の強み(UVP)を見つける方法

- ターゲット顧客(ペルソナ)を明確にする

- ニッチ戦略:特定のテーマ(ヴィーガン、ブックカフェ等)で勝負する

- データに基づく事業計画書の作成ポイント

- ステップ2:失敗しないための現実的な財務計画と資金調達

- 開業資金と運転資金の内訳:詳細シミュレーション例

- 損益分岐点の計算方法と売上目標設定【テンプレート付き】

- 自己資金と融資の最適なバランスとは?日本政策金融公庫の活用法

- 物件選びの罠:家賃比率と立地条件の見極め方

- ステップ3:開業に必要な資格・法的手続きのチェックリスト

- 必須の資格:「食品衛生責任者」と「防火管理者」

- 必要な営業許可と各種届出を時系列で解説

- ステップ4:リピーターを生む集客・販促戦略とメニュー開発

- オンライン集客:SNS活用とMEO対策の具体的手法

- オフライン集客:地域密着イベントやメディアリレーションの構築

- 【事例紹介】効果的なマーケティングキャンペーンの作り方

- 客単価とリピート率を向上させるメニュー戦略と接客術

- ステップ5:業務効率化と顧客体験を向上させるテクノロジー活用術

- POSレジ・キャッシュレス決済システムの選び方と比較

- 機能別比較表:主要POS・キャッシュレス決済サービス

- 予約システムと顧客管理(CRM)ツールの導入メリット

- 仕入れ・在庫管理を効率化するITツール

- ステップ6:持続可能な経営を実現する人材と組織づくり

- 従業員の採用、育成、定着のための具体的なヒント

- ワンオペ経営のメリット・デメリットと成功の秘訣

- 共同経営で失敗しないための注意点

- 【事例分析】成功カフェに学ぶ経営戦略の神髄

- 事例1:コンセプト転換でV字回復したカフェの戦略分析

- 事例2:物販とイベントで収益源を多角化したカフェの戦術

- カフェ経営に関するよくある質問(FAQ)

- まとめ:成功するカフェ経営者になるための最終チェックリスト

-

カフェ経営の成功は、情熱だけでなく、データに基づいた戦略的な事業計画から始まります。

-

独自の強み(UVP)を明確にし、競合との差別化を図ることが、市場で生き残るための鍵です。

-

詳細な財務シミュレーションと損益分岐点の理解は、失敗を避け、現実的な目標を設定するために不可欠です。

-

オンライン(SNS/MEO)とオフライン(地域連携)を組み合わせた集客戦略が、安定したリピーターを創出します。

-

POSシステムやCRMツールなどのテクノロジー活用は、業務効率化と顧客体験向上の両面で経営を強力にサポートします。

はじめに:なぜ多くのカフェが失敗するのか?成功へのマインドセット転換

「いつか自分のカフェを開きたい」—その夢は、多くの人にとって魅力的です。しかし、その裏側で、開業後3年以内に7割のカフェが廃業に追い込まれるという厳しい現実が存在します。この高い失敗率の原因は、単にコーヒーの味が悪いから、あるいは内装がおしゃれでないから、という単純な問題ではありません。最大の原因は、「夢」を「ビジネス」として捉えきれていないことにあります。情熱やこだわりは不可欠ですが、それだけでは経営は成り立ちません。

成功するカフェ経営者は、ロマンチストであると同時に、冷徹なリアリストです。彼らは、一杯のコーヒーの先に、キャッシュフロー、顧客獲得コスト、リピート率といった数字を見ています。彼らは、美しい空間を創り出すだけでなく、その空間を維持するための収益モデルを設計します。つまり、成功への第一歩は、マインドセットの転換にあるのです。「素敵なカフェを作りたい」という想いを、「収益を生み出し、持続可能なビジネスを構築する」という経営者視点へとシフトさせること。これが、本記事の出発点です。

この記事は、単なる開業マニュアルではありません。ビジネス経験を持つあなたが、その知識をカフェ経営というフィールドで最大限に活かし、成功を掴むための戦略的プレイブックです。成功事例の分析から導き出された具体的なステップを追いながら、コンセプト設計、財務計画、集客、テクノロジー活用まで、あなたのカフェを「失敗する7割」ではなく「成功する3割」へと導くための、実践的な知見を提供します。

ステップ1:事業を差別化するコンセプト設計と事業計画の策定

カフェ経営の成功は、強固な土台の上に成り立ちます。その土台こそが、明確なコンセプトと、それに基づいた緻密な事業計画です。多くの開業者が「おしゃれな空間で、美味しいコーヒーを提供したい」という漠然としたイメージでスタートし、無数の競合の中に埋もれてしまいます。ビジネス経験を持つあなたなら、それでは不十分だと理解できるはずです。ここでは、あなたのカフェを唯一無二の存在へと昇華させるための、戦略的なコンセプト設計と事業計画の策定方法を深掘りします。

競合と市場を分析し、独自の強み(UVP)を見つける方法

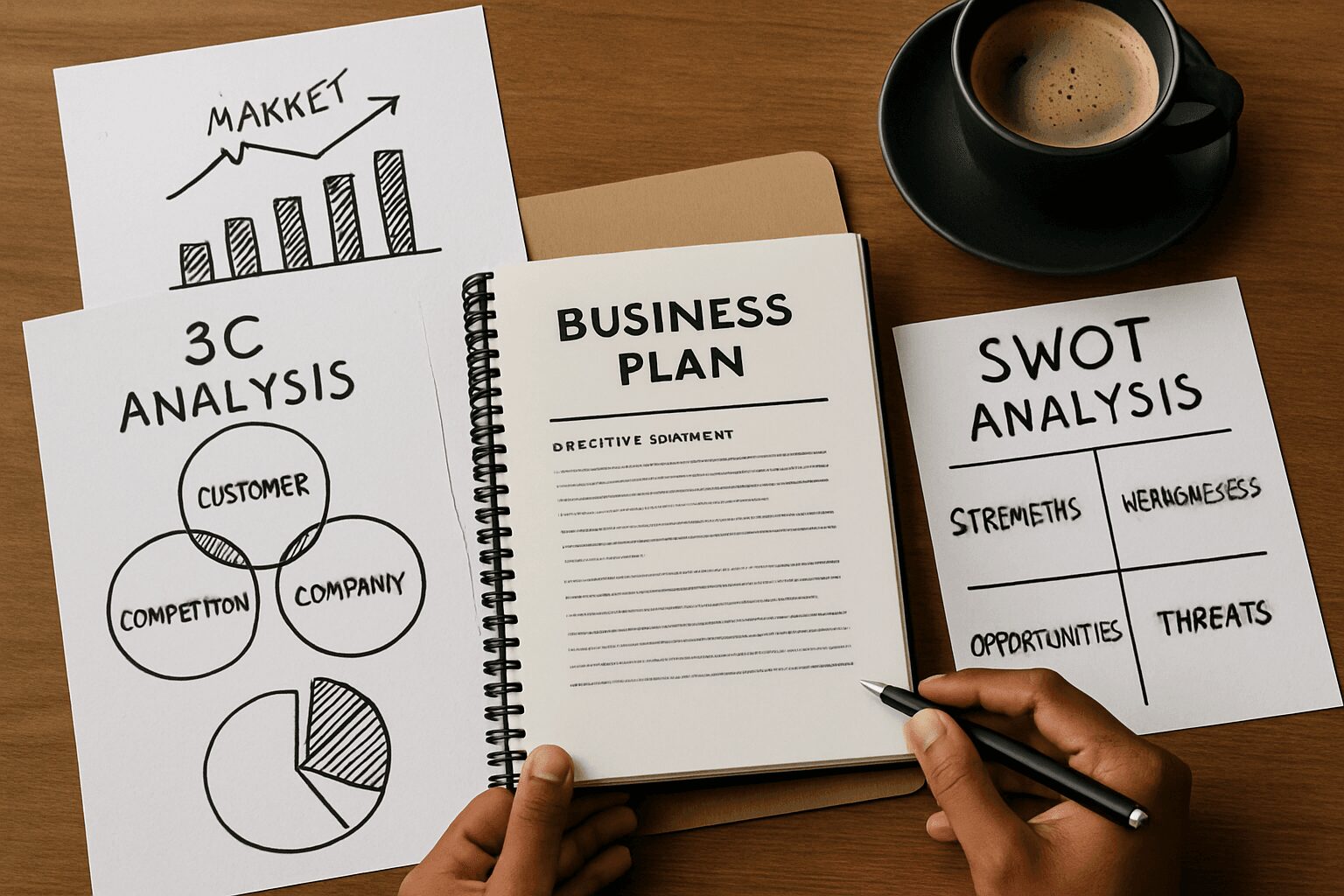

コンセプト作りは、自己表現の場であると同時に、市場との対話でもあります。まずは、あなたの戦場となる市場を徹底的に理解することから始めましょう。闇雲にアイデアを出すのではなく、フレームワークを用いて客観的に分析することが重要です。

1. 3C分析で現在地を知る:

-

顧客 (Customer): あなたのエリアの住民、勤務者、来街者は何を求めているのか? 年齢層、ライフスタイル、カフェに求める価値(安さ、速さ、居心地、専門性など)を分析します。

-

競合 (Competitor): 周辺のカフェはどのようなコンセプトで、どんな価格帯で、誰をターゲットにしているのか? 彼らの強みと弱みは何か? メニュー、営業時間、サービスレベルまで詳細に調査します。

-

自社 (Company): あなた(またはあなたのチーム)が提供できる独自の価値は何か? これまでのキャリアで培ったスキル、人脈、情熱を棚卸しします。例えば、元パティシエなら本格的なスイーツ、元マーケターなら巧みなSNS戦略が強みになります。

2. SWOT分析で戦略の方向性を定める: 3C分析で見えた要素を、SWOT分析で整理します。

-

強み (Strengths): 内部環境のプラス要因(例:バリスタとしての高い技術、特定の食材の独自ルート)

-

弱み (Weaknesses): 内部環境のマイナス要因(例:自己資金が少ない、マネジメント経験の不足)

-

機会 (Opportunities): 外部環境のプラス要因(例:近隣にオフィスビルが建設予定、健康志向の高まり)

-

脅威 (Threats): 外部環境のマイナス要因(例:大手チェーンの出店計画、原材料価格の高騰)

これらの分析を通じて、「競合は提供しておらず、かつ顧客が求めており、さらに自社の強みを活かせる領域」こそが、あなたの狙うべきポジションです。これが、独自の強み、すなわちUVP(Unique Value Proposition)の核となります。「ただのカフェ」ではなく、「〇〇な人のための、△△という価値を提供するカフェ」と一言で語れる状態を目指しましょう。

ターゲット顧客(ペルソナ)を明確にする

UVPが見えてきたら、次はその価値を誰に届けるかを具体化します。「20代から40代の女性」といった曖昧なターゲット設定では、誰の心にも響きません。ここで重要なのが「ペルソナ」の設定です。ペルソナとは、あなたの理想の顧客を、一人の具体的な人物として詳細に描き出したものです。

例えば、「平日の昼間にリモートワークで利用する35歳のフリーランスWebデザイナー、佐藤さん」のように設定します。彼のライフスタイル、仕事の悩み、カフェに求める機能(高速Wi-Fi、電源、静かな環境、集中力を高めるコーヒー)まで想像を巡らせます。ペルソナを明確にすることで、メニュー構成、価格設定、内装、BGM、接客スタイルといった全ての意思決定に一貫性が生まれます。「このサービスは、佐藤さんを喜ばせるだろうか?」という問いが、ブレない店づくりの羅針盤となるのです。

ニッチ戦略:特定のテーマ(ヴィーガン、ブックカフェ等)で勝負する

大資本のチェーン店と同じ土俵で戦うのは得策ではありません。個人経営のカフェが勝つためには、特定のニーズに深く刺さる「ニッチ戦略」が極めて有効です。これは単なるテーマ性の話ではなく、特定の市場セグメントを独占するためのビジネス戦略です。

例えば、「ヴィーガンカフェ」は、単に動物性食材を使わないだけでなく、「健康や環境への意識が高い」という価値観を持つ顧客層にアプローチします。彼らは価格が多少高くても、その価値を理解し、共感してくれます。「ブックカフェ」は、静かな時間を過ごしたい、知的好奇心を満たしたいというニーズに応えます。本という共通の趣味を持つ人々が集うコミュニティハブとしての機能も期待できます。他にも、特定の産地のコーヒー豆だけに特化した専門店、ボードゲームができるカフェ、ペット同伴可能なカフェなど、ニッチ戦略の可能性は無限です。重要なのは、そのニッチがあなたのUVPとペルソナに合致しているか、そして十分に収益化が見込める市場規模があるかを見極めることです。

データに基づく事業計画書の作成ポイント

コンセプトが固まったら、それを事業計画書という具体的な設計図に落とし込みます。これは融資を受けるためだけの書類ではありません。あなた自身の思考を整理し、事業の成功確率を高めるための羅針盤です。特に、ビジネス経験のあるあなたには、感覚ではなくデータに基づいた計画の重要性が理解できるはずです。

【必須項目】

-

エグゼクティブサマリー: 事業の全体像を1ページで簡潔にまとめたもの。

-

事業コンセプト: UVP、ペルソナ、ニッチ戦略を明確に記述。

-

市場分析: 3C分析やSWOT分析の結果。

-

マーケティング・販売戦略: どのようにして顧客にリーチし、リピーターになってもらうか。

-

財務計画: 開業資金、運転資金、売上予測、損益分岐点分析、資金繰り表など。ここが計画の心臓部です。

この計画書は一度作って終わりではありません。経営状況の変化に応じて見直し、常に現実と照らし合わせながらアップデートしていく「生きたドキュメント」として活用しましょう。

ステップ2:失敗しないための現実的な財務計画と資金調達

カフェ経営の夢を現実に変える過程で、最も多くの人がつまずくのが「お金」の問題です。情熱だけでは家賃も人件費も払えません。成功する経営者は、ロマンを語る一方で、誰よりも数字に厳しいものです。このセクションでは、あなたのカフェ事業を確実に軌道に乗せ、持続させるための、現実的かつ戦略的な財務計画と資金調達の方法を徹底的に解説します。競合の分析で見えてきた「詳細な財務シミュレーション」のギャップを埋める、具体的で実践的な内容です。ここを乗り越えられれば、成功確率は格段に上がります。

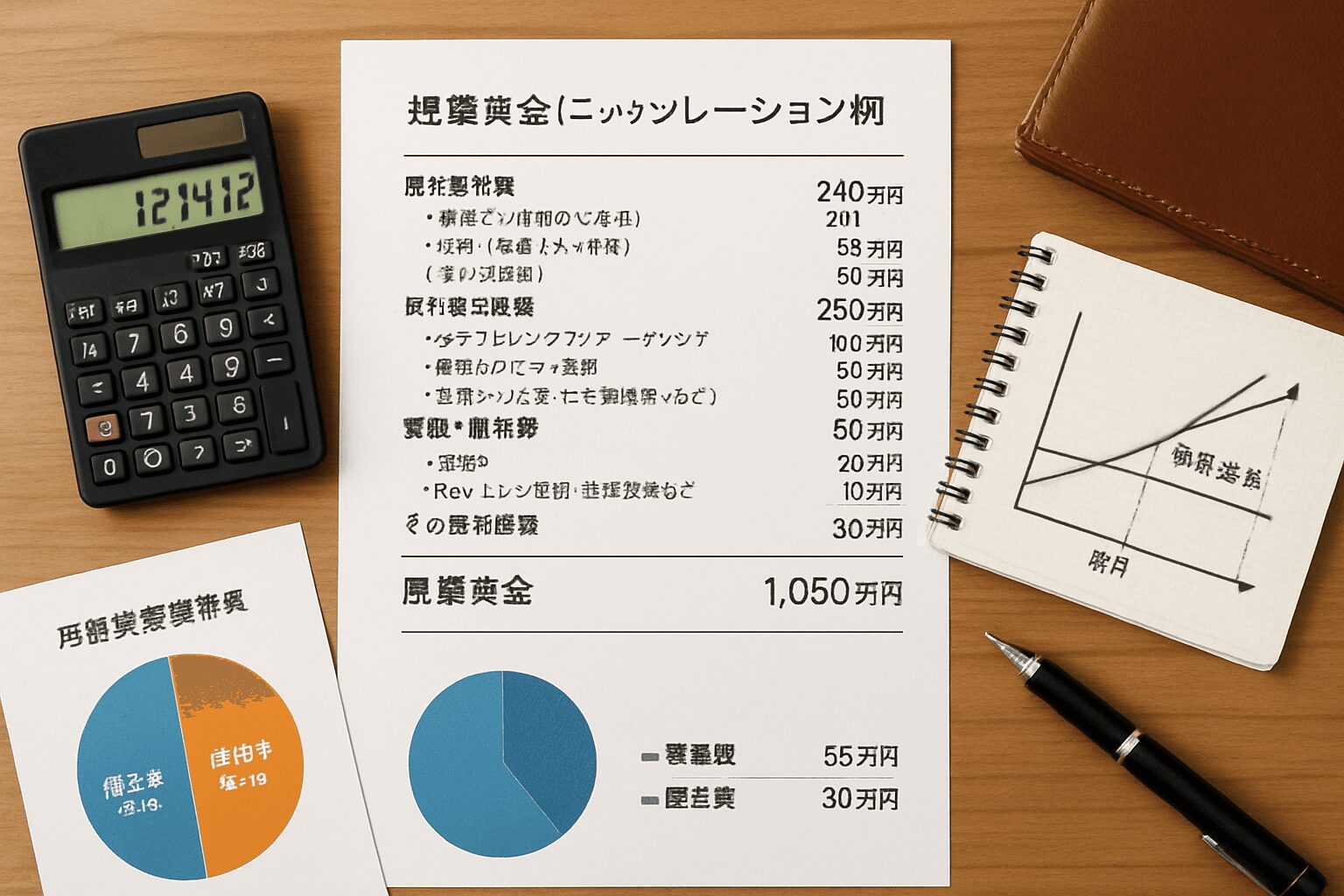

開業資金と運転資金の内訳:詳細シミュレーション例

「カフェ開業に1000万円必要」といった情報はよく目にしますが、その中身を理解することが重要です。資金は大きく「開業資金(イニシャルコスト)」と「運転資金(ランニングコスト)」に分かれます。ここでは、都心近郊に15坪・20席のカフェを開業するケースを想定し、具体的なシミュレーションを見ていきましょう。

【開業資金(イニシャルコスト)シミュレーション例】

-

物件取得費: 240万円

-

保証金(家賃の10ヶ月分):200万円(家賃20万円/月と想定)

-

礼金(家賃の1ヶ月分):20万円

-

仲介手数料(家賃の1ヶ月分):20万円

-

-

内外装工事費: 450万円

-

設計・デザイン費:50万円

-

内装工事(壁、床、天井):200万円

-

厨房設備工事(給排水、ガス、電気、排煙):150万円

-

外装・看板工事:50万円

-

-

厨房設備・什器費: 250万円

-

エスプレッソマシン、グラインダー:120万円

-

業務用冷蔵庫・冷凍庫:50万円

-

製氷機、オーブン、コンロなど:50万円

-

調理器具、食器類:30万円

-

-

家具・備品費: 80万円

-

客席テーブル、椅子:50万円

-

POSレジ、電話、音響設備など:30万円

-

-

その他諸経費: 30万円

-

広告宣伝費、HP作成費、求人費など

-

開業資金 合計: 1,050万円

【運転資金(ランニングコスト)の確保】

開業後すぐに売上が安定するとは限りません。最低でも6ヶ月分の運転資金は、開業資金とは別に確保しておくのが鉄則です。これが尽きると、黒字化する前に資金ショートで廃業という最悪の事態に陥ります。

月間運転資金シミュレーション例(売上150万円/月の場合)

-

変動費(売上原価): 45万円 (原価率30%)

-

食材費、コーヒー豆、ドリンク材料など

-

-

固定費: 85万円

-

人件費(社員1名、アルバイト2名):45万円

-

家賃:20万円

-

水道光熱費:5万円

-

通信費:1万円

-

広告宣伝費:3万円

-

消耗品費:3万円

-

その他(リース料、保険料など):8万円

-

月間運転資金 合計: 130万円

確保すべき運転資金(6ヶ月分): 130万円 × 6ヶ月 = 780万円

このシミュレーションはあくまで一例です。居抜き物件を活用すれば内外装工事費を大幅に削減できますし、機器を中古やリースにすることでも初期投資を抑えられます。重要なのは、自身のコンセプトに合わせて項目を洗い出し、相見積もりを取りながら、精度の高い独自の資金計画を立てることです。

損益分岐点の計算方法と売上目標設定【テンプレート付き】

損益分岐点とは、売上と費用がちょうど等しくなり、利益がゼロになる売上高のことです。これを知ることで、「最低でもいくら売り上げなければ赤字になるのか」が明確になり、現実的な売上目標を設定できます。経営者として必須の知識です。

【計算式】

損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ (1 – 変動費率)

※変動費率 = 変動費 ÷ 売上高

先ほどのシミュレーション例で計算してみましょう。

-

固定費:85万円

-

変動費:45万円

-

売上高:150万円

-

変動費率:45万円 ÷ 150万円 = 0.3 (30%)

損益分岐点売上高 = 85万円 ÷ (1 – 0.3) = 85万円 ÷ 0.7 ≒ 121.4万円

つまり、このカフェは毎月約121.4万円以上売り上げないと赤字になる、ということです。これが最低限の目標ラインとなります。

【売上目標設定テンプレート】

損益分岐点を基に、具体的な目標を設定します。

-

目標利益額を決める: 例えば、月30万円の利益(生活費+事業の再投資分)を目標とします。

-

必要売上高を計算する:

必要売上高 = (固定費 + 目標利益) ÷ (1 – 変動費率)

必要売上高 = (85万円 + 30万円) ÷ (1 – 0.3) = 115万円 ÷ 0.7 ≒ 164.3万円 -

1日あたりの目標に分解する:

月間営業日数が25日だとすると、

1日あたりの目標売上 = 164.3万円 ÷ 25日 ≒ 6.57万円 -

客数と客単価に分解する:

目標客単価を1,200円と設定した場合、

1日あたりの必要客数 = 65,700円 ÷ 1,200円 ≒ 55人

このように、「1日55人のお客様に、平均1,200円使っていただく」という具体的な行動目標にまで落とし込むことができます。この数字を達成するために、どのようなメニューやサービス、集客施策が必要かを考えるのが、戦略的な経営です。

自己資金と融資の最適なバランスとは?日本政策金融公庫の活用法

開業資金の全額を自己資金で賄えるケースは稀です。多くの場合、自己資金と融資を組み合わせることになります。最適なバランスは一概には言えませんが、一般的に、総事業費の3分の1から2分の1程度の自己資金を用意できると、融資の審査で有利に働くとされています。

自己資金は、あなたの事業への本気度を示す重要な指標です。コツコツと貯めてきたお金は、金融機関に対して「計画性があり、リスクを理解している」という強力なメッセージになります。

融資を検討する際、創業者にとって最も心強い味方となるのが日本政策金融公庫です。民間の金融機関に比べて、実績のない創業者に対しても積極的に融資を行っており、金利も比較的低いのが特徴です。特に「新規開業資金」や「女性、若者/シニア起業家支援資金」といった制度は、多くのカフェ開業者が利用しています。

公庫の融資審査で最も重視されるのは、事業計画書の質と、経営者自身の経験や熱意です。なぜこの事業をやりたいのか、どのようにして収益を上げていくのかを、具体的な数字とロジックで説得力をもって語ることが求められます。専門家(中小企業診断士や税理士など)のサポートを受けながら、計画を練り上げるのも有効な手段です。

物件選びの罠:家賃比率と立地条件の見極め方

物件選びは、後戻りできない重要な意思決定です。特に家賃は、売上がゼロでも毎月発生する最大の固定費。ここで見誤ると、経営は一気に苦しくなります。

【家賃比率の罠】

多くの経営指南書では「家賃は売上の10%以内に抑えるべき」とされています。これは一つの目安として非常に重要です。例えば、月の目標売上が150万円なら、家賃は15万円以下が理想となります。しかし、これだけを信じるのは危険です。人通りの少ない悪立地で家賃が安くても、目標売上自体が達成できなければ意味がありません。逆に、家賃が高くても、それを補って余りある集客が見込める一等地であれば、戦略的に選択する価値はあります。重要なのは、設定した売上目標に対する家賃の比率であり、その売上目標が立地条件から見て現実的かどうかを冷静に判断することです。

【立地条件の見極め方】

曜日や時間帯を変えて何度も現地に足を運び、人通りの量や層(学生、主婦、ビジネスパーソンなど)を自分の目で確かめましょう。競合店の客入りも重要な情報源です。ペルソナが本当にその場所を訪れるのか、リアルに想像することが失敗しない物件選びの秘訣です。

ステップ3:開業に必要な資格・法的手続きのチェックリスト

どんなに素晴らしいコンセプトと完璧な財務計画があっても、法的な要件を満たさなければカフェを開業することはできません。手続きの漏れや遅れは、開業スケジュールに大きな影響を与え、余計なコストを生む原因にもなります。このセクションでは、カフェ開業に必須の資格と、遵守すべき法的手続きを、分かりやすくチェックリスト形式で解説します。煩雑に思えるかもしれませんが、一つひとつ着実にクリアしていくことが、スムーズなスタートを切るための確実な道筋です。

必須の資格:「食品衛生責任者」と「防火管理者」

カフェを運営する上で、法律によって取得が義務付けられている代表的な資格がこの二つです。これらはオーナー自身が取得するか、資格を持つ従業員を置く必要があります。

1. 食品衛生責任者

-

概要: 飲食店を営業する上で、各施設に1名必ず置かなければならない資格です。食品衛生法に基づき、施設の衛生管理を担います。

-

取得方法: 各都道府県の食品衛生協会が実施する養成講習会を受講することで取得できます。講習は通常1日で完了し、最後に簡単なテストがある場合が多いですが、落とされることはほとんどありません。調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格を持っている場合は、講習を受けずに資格者となることができます。

-

ポイント: 開業する店舗の営業許可を申請する際に、この資格者の名前を記載する必要があります。物件契約後、内装工事と並行して早めに取得しておきましょう。

2. 防火管理者

-

概要: 火災による被害を防ぐため、消防計画の作成や避難訓練の実施など、店舗の防火管理を行う責任者です。

-

取得条件: 全てのカフェで必須というわけではありません。店舗の収容人数(従業員数と客席数の合計)が30人以上の場合に選任が義務付けられます。

-

取得方法: 日本防火・防災協会または所轄の消防署が実施する講習を受講します。店舗の延べ面積によって「甲種(2日間)」と「乙種(1日間)」に分かれます。

-

ポイント: 収容人数が29人以下でも、火を扱う飲食店として防火意識を持つことは重要です。内装設計の段階で、消防署に図面を持ち込んで相談する「事前相談」を行うと、後々の手戻りを防げます。

必要な営業許可と各種届出を時系列で解説

資格取得と並行して、行政への各種許可申請や届出を進める必要があります。手続きには時間がかかるものもあるため、時系列を意識して計画的に動きましょう。

【開業までの手続きタイムライン】

-

保健所への事前相談(工事着工前):

店舗の設計図ができた段階で、管轄の保健所に持参し、施設基準(厨房の広さ、シンクの数、手洗い場の設置場所など)を満たしているか相談します。ここで指摘された点は、工事前に修正する必要があるため、非常に重要なステップです。 -

営業許可申請(施設完成の10日~2週間前):

内装工事が完了に近づいたタイミングで、保健所に「飲食店営業許可」を申請します。申請書類には、店舗の図面や食品衛生責任者の資格証明などが必要です。 -

保健所の施設検査(申請後):

保健所の担当者が実際に店舗を訪れ、申請内容と相違ないか、施設基準を満たしているかを検査します。問題がなければ、後日「営業許可証」が交付されます。 -

消防署への届出(営業開始前):

防火管理者の選任が必要な場合は「防火管理者選任届出書」を、店舗の工事や使用を開始する際には「防火対象物使用開始届出書」を、それぞれ管轄の消防署に提出します。 -

税務署への届出(開業後1ヶ月以内):

個人事業主として開業する場合、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を税務署に提出します。節税メリットの大きい青色申告を希望する場合は、「所得税の青色申告承認申請書」も併せて提出するのが一般的です。

これらの手続きは、地域によって細かなルールが異なる場合があります。必ず事前に管轄の行政機関に問い合わせ、最新の情報を確認するようにしてください。

ステップ4:リピーターを生む集客・販促戦略とメニュー開発

どんなに素晴らしいカフェを作っても、お客様がその存在を知り、足を運び、そして再び訪れたいと思わなければ、ビジネスは成り立ちません。ステップ4では、経営の生命線である「集客」と、顧客満足度と収益性を両立させる「メニュー開発」に焦点を当てます。ここでは、単なる手法の羅列ではなく、あなたのカフェのコンセプトとペルソナに合わせた、戦略的なアプローチを解説します。現代のカフェ経営に不可欠なオンライン施策から、地域に根ざすためのオフライン活動、そして具体的なキャンペーン事例まで、リピーターを育てるための実践的なノウハウを網羅します。

オンライン集客:SNS活用とMEO対策の具体的手法

現代において、オンラインでの存在感は必須です。特に個人経営のカフェにとって、低コストで始められるSNSとMEOは最強の武器となります。

【Instagram:世界観を伝えるビジュアル戦略】

カフェと最も相性の良いSNSです。単に綺麗な写真を投稿するだけでは不十分。戦略的に活用しましょう。

-

フィード投稿: 看板メニューやこだわりの内装など、「映える」写真で統一感のある世界観を構築します。投稿文には、メニューのこだわりやストーリーを添え、ハッシュタグ(例: #渋谷カフェ #ブックカフェ #自家焙煎)を効果的に使って発見されやすくします。

-

ストーリーズ: 「本日のケーキ」「雨の日限定サービス」など、リアルタイム性の高い情報を発信。アンケート機能や質問ボックスでフォロワーと交流し、親近感を醸成します。

-

リール: ラテアートを作る過程や、季節のフルーツを使ったパフェのメイキングなど、動画ならではのシズル感で魅了します。BGMやテンポの良い編集で、ユーザーの目を引きつけましょう。

【MEO対策:『近くのカフェ』で選ばれるための地図戦略】

MEO(Map Engine Optimization)とは、Googleマップなどの地図アプリで自店を上位表示させる施策です。「渋谷 カフェ」といった地域名での検索時に、真っ先に候補に挙がることを目指します。

-

Googleビジネスプロフィールの最適化: これがMEOの核です。店名、住所、電話番号、営業時間はもちろん、メニュー、写真、サービス(Wi-Fiの有無、電源利用可否など)を可能な限り詳細に登録します。情報が充実しているほど、Googleからの評価が高まります。

-

口コミの促進と返信: ポジティブな口コミは、新規顧客の来店を後押しする強力な要因です。店内にQRコードを設置するなどして、満足してくれたお客様に口コミ投稿を促しましょう。そして、全ての口コミに丁寧に返信すること。誠実な対応は、他のお客様にも良い印象を与えます。

-

投稿機能の活用: ビジネスプロフィールには、SNSのように最新情報を投稿する機能があります。新メニューやイベント情報を定期的に発信することで、プロフィールの鮮度を保ち、ユーザーへのアピールにも繋がります。

オフライン集客:地域密着イベントやメディアリレーションの構築

デジタル施策と並行して、足元である「地域」との繋がりを深めるオフライン集客も極めて重要です。地域に愛される店になることが、長期的な安定経営の礎となります。

-

地域イベントの開催・参加:

-

自店でのイベント: 「コーヒー淹れ方教室」「ラテアート体験会」「近所の農家の野菜を使った料理教室」など、カフェのコンセプトに合った小規模なイベントを企画します。参加費で収益を得るだけでなく、見込み客に店の魅力を直接体験してもらう絶好の機会です。

-

地域の祭りやイベントへの出店: 地域のお祭りやマルシェにブースを出店し、コーヒーや焼き菓子を販売します。多くの地域住民に店の名前と味を知ってもらうチャンスです。

-

-

近隣店舗との連携: 近所のパン屋さん、雑貨屋さん、美容室などと協力し、互いのショップカードを置いたり、共同でキャンペーンを実施したりします。例えば、「〇〇雑貨店でお買い物したレシート持参でドリンク10%OFF」といった施策は、双方にメリットがあります。

-

ローカルメディアへのアプローチ: 地域の情報誌やフリーペーパー、ローカルなWebメディアにプレスリリースを送付します。新メニューの発表やイベント開催など、ニュース性のある情報を積極的に提供しましょう。一度取り上げられれば、信頼性が高まり、大きな宣伝効果が期待できます。

【事例紹介】効果的なマーケティングキャンペーンの作り方

ここでは、架空のカフェ「海辺の書斎」を例に、具体的なキャンペーンの企画プロセスを見ていきましょう。

【背景】

-

店舗: 海が見えるブックカフェ「海辺の書斎」

-

ペルソナ: 30代女性、読書好き、静かな時間を過ごしたい

-

課題: 土日は混雑するが、平日の午後の客足が伸び悩んでいる。

【キャンペーン企画:『平日限定・読書に浸るアフタヌーンセット』】

-

目的(KGI): 平日14時〜17時の売上を前月比20%アップさせる。

-

ターゲット: ペルソナである30代女性。特に、平日に休みが取れる、あるいはフリーランスで時間に融通が利く層。

-

提供内容(UVP):

-

好きなドリンク1杯 + 本日のケーキ + ミニャルディーズ(小菓子)のセットを1,500円で提供(通常より20%お得)。

-

特典として、店主セレクトの文庫本を1冊プレゼント(持ち帰り可)。

-

-

プロモーション戦略:

-

オンライン: Instagramでセットメニューの美しい写真を投稿。「#平日休み」「#自分へのご褒美」などのハッシュタグを活用。ストーリーズでプレゼントする本の紹介も行う。

-

オフライン: 店頭の黒板や店内のPOPでキャンペーンを告知。

-

リピート促進: セット利用者に、次回使える「ドリンク100円OFFクーポン」を渡す。

-

-

効果測定(KPI): キャンペーン期間中のセット注文数、平日午後の客数・客単価、クーポンの利用率をトラッキングし、KGI達成度を評価する。

このように、目的を明確にし、ターゲットに響く価値を提供し、適切なチャネルで告知し、効果を測定するという一連の流れを設計することが、成功するキャンペーンの鍵です。

客単価とリピート率を向上させるメニュー戦略と接客術

新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかると言われています(1:5の法則)。安定経営のためには、一度来てくれたお客様に、より多くのお金を使ってもらい(客単価アップ)、何度も足を運んでもらう(リピート率アップ)ための仕組みが不可欠です。

【メニュー戦略】

-

松竹梅の法則: ドリンクやランチセットなどで、価格帯の異なる3つの選択肢を用意すると、多くの人は真ん中の「竹」を選びやすくなります。これにより、最低価格帯への集中を防ぎ、全体の客単価を引き上げることができます。

-

セットメニューの魅力化: 「ドリンクセットで100円引き」のような単純な割引だけでなく、「ランチセット限定デザート」のように、セットでしか味わえない付加価値を提供することで、注文率を高めます。

-

クロスセルとアップセル:

-

クロスセル(合わせ買いの提案): 「コーヒーのお供に、新商品のクッキーはいかがですか?」と、レジ横でさりげなく提案します。

-

アップセル(上位商品の提案): 「プラス100円で、豆をスペシャルティコーヒーに変更できますが、いかがなさいますか?」と、より高品質な選択肢を提示します。

-

【接客術とリピート促進】

-

記憶に残る接客: お客様の顔や前回の注文を覚えている、といったパーソナルな対応は、お客様に「大切にされている」と感じさせ、強いロイヤリティを育みます。小規模なカフェだからこそできる、最大の武器です。

-

ポイントカード・スタンプカード: 古典的ですが、有効なリピート施策です。ゴールまでのハードルを高くしすぎず、達成感のある特典を用意することがポイントです。

-

顧客管理(CRM): POSレジの顧客管理機能や予約システムを活用し、お客様の誕生日や来店頻度に合わせて、メールやLINEで特別なクーポンを送るなど、パーソナライズされたアプローチがリピート率を劇的に向上させます。

ステップ5:業務効率化と顧客体験を向上させるテクノロジー活用術

個人経営のカフェでは、オーナーは経営者であると同時に、バリスタ、調理、接客、経理までこなす多忙なプレイングマネージャーです。限られたリソースの中で最大限の成果を出すためには、テクノロジーを戦略的に活用し、ノンコア業務を徹底的に効率化することが不可欠です。また、テクノロジーは単なる効率化ツールにとどまりません。キャッシュレス決済や予約システムは、顧客体験(CX)を直接的に向上させ、競合との差別化に繋がる重要な要素です。このセクションでは、ペルソナが求める「最新テクノロジーの経営への活かし方」に焦点を当て、具体的なツールの選び方から導入メリットまでを解説します。

POSレジ・キャッシュレス決済システムの選び方と比較

もはや単なるレジスターではありません。現代のPOS(Point of Sale)システムは、売上管理、顧客管理、在庫管理までこなす、店舗経営の司令塔です。特にキャッシュレス決済への対応は、機会損失を防ぎ、顧客満足度を高める上で必須のインフラと言えるでしょう。

【選定のポイント】

-

導入形態とコスト:

-

タブレットPOS: iPadなどのタブレットにアプリをインストールして利用するタイプ。初期費用を抑えられ、小規模店舗に人気です(例: Airレジ, Square, STORES)。

-

専用端末型POS: 従来のレジのような専用ハードウェアを使用するタイプ。高機能で安定性が高いですが、コストは高めです。

-

コスト構造: 初期費用(端末代)、月額利用料、決済手数料(クレジットカードで3%前後が目安)のトータルコストで比較検討することが重要です。

-

-

決済手段の多様性: クレジットカード(Visa/Master/JCB/Amexなど)、電子マネー(Suica/PASMOなど)、QRコード決済(PayPay/LINE Pay/d払いなど)に、どこまで対応できるか。対応ブランドが多いほど、幅広い顧客層を取りこぼしません。

-

データ分析・管理機能: どの商品が、いつ、どの客層に売れているのかを分析できる機能は、メニュー改善やマーケティング戦略に不可欠です。顧客情報や来店履歴を管理できるCRM機能、簡単な在庫管理機能が搭載されているかもチェックしましょう。

-

外部サービス連携: 会計ソフト(freee, マネーフォワードなど)と連携できれば、日々の売上データが自動で取り込まれ、経理業務が劇的に楽になります。予約システムとの連携も視野に入れると良いでしょう。

【主要サービスの比較視点】

-

Airレジ (リクルート): 初期費用・月額費用が無料で始めやすい。周辺機器(カードリーダー、レシートプリンター)は別途購入。Airペイと連携すれば多様な決済手段に対応可能。

-

Square (スクエア): スタイリッシュな端末が特徴。決済手数料が分かりやすく、入金サイクルが早い(最短翌営業日)。データ分析機能も強力。

-

STORES (ストアーズ): 決済サービスだけでなく、ネットショップ開設や予約システムも同ブランドで提供しており、オンラインとオフラインをシームレスに連携させたい場合に強みを発揮します。

無料プランで試せるサービスも多いので、まずは実際に操作してみて、自店のオペレーションに合うかどうかを確認することをお勧めします。

機能別比較表:主要POS・キャッシュレス決済サービス

以下は、代表的なタブレットPOSサービスの機能を比較した簡易的な表です。導入検討の参考にしてください。(※情報は変更される可能性があるため、必ず公式サイトで最新情報をご確認ください)

|

サービス名 |

月額費用 |

主な決済手数料 |

強み・特徴 |

|---|---|---|---|

|

Airレジ & Airペイ |

無料 |

3.24%~ |

リクルートが提供。導入実績No.1。周辺サービス(Airウェイト、Airリザーブ等)との連携が強力。 |

|

Square |

無料 |

3.25%~ |

入金サイクルが速い(最短翌日)。データ分析機能が充実。スタイリッシュな端末。 |

|

STORES 決済 |

無料(フリープラン) |

3.24%~(交通系電子マネーは1.98%) |

ネットショップや予約システムも同社で提供。オムニチャネル化に強い。交通系電子マネーの手数料が安い。 |

予約システムと顧客管理(CRM)ツールの導入メリット

席数の少ない個人カフェこそ、予約システムの導入メリットは大きいと言えます。また、POSレジに付帯するCRM機能の活用は、リピーター育成の鍵となります。

【予約システムのメリット】

-

機会損失の防止: 営業時間外や接客中で電話に出られない時でも、24時間自動で予約を受け付けられます。

-

業務効率化とドタキャン防止: 電話応対の手間が省け、本業に集中できます。事前決済機能を使えば、無断キャンセルのリスクを大幅に低減できます。

-

顧客情報の蓄積: 予約時に入力された顧客情報(名前、連絡先など)は、そのままCRMデータとして活用できます。

【顧客管理(CRM)ツールのメリット】

-

パーソナライズされたアプローチ: 顧客の来店履歴や誕生日、好きなメニューなどを記録・分析し、「〇〇様、前回お召し上がりいただいたケニア産の豆が再入荷しました」「お誕生日おめでとうございます!今月ご来店でデザート一品サービスします」といった、一人ひとりに響くアプローチが可能になります。

-

優良顧客の育成: 来店頻度や利用金額の高いロイヤルカスタマーを可視化し、特別なサービスを提供することで、より強固な関係を築くことができます。

これらのツールは、お客様を「不特定多数の客」から「名前と顔が一致する常連客」へと変え、温かみのある関係性を築くための強力なサポーターとなるのです。

仕入れ・在庫管理を効率化するITツール

日々の仕入れや在庫管理は、地味ながらも利益に直結する重要な業務です。アナログな管理では、発注ミスによる機会損失や、過剰在庫による廃棄ロスが発生しがちです。

多くの高機能なPOSシステムには、簡易的な在庫管理機能が搭載されています。商品を登録し、売れるたびに在庫数が自動で減少する仕組みです。設定した閾値を下回るとアラートが出る機能を使えば、発注漏れを防げます。また、どの食材がどれくらいのペースで消費されているかをデータで把握できるため、廃棄ロスを減らし、原価率を正確に管理するのに役立ちます。

さらに、近年ではBtoB向けのECサイト(仕入れサイト)も充実しています。スマートフォン一つで24時間いつでも発注でき、複数の業者を比較検討できるため、仕入れ業務の効率化とコスト削減に繋がります。ITを駆使してバックヤード業務を効率化し、捻出した時間とエネルギーを、お客様と向き合う時間や新しいメニュー開発に注ぎ込む。これが、現代の賢いカフェ経営者の姿です。

ステップ6:持続可能な経営を実現する人材と組織づくり

カフェの魅力は、コーヒーや空間だけでなく、「人」によって大きく左右されます。温かい笑顔で迎えてくれるスタッフ、オーナーとの何気ない会話、そうした体験がお客様の心に残り、再来店へと繋がります。しかし、多くの経営者が人材の採用や育成に悩み、人手不足や高い離職率に苦しんでいるのも事実です。このセクションでは、競合が見過ごしがちな「人材」というテーマに焦点を当て、持続可能な経営の土台となる組織づくりの具体的なヒントを提供します。ワンオペ経営や共同経営といった多様な働き方についても、そのメリットと注意点を解説します。

従業員の採用、育成、定着のための具体的なヒント

優秀なスタッフは、単なる労働力ではなく、共に店を創り上げていくパートナーです。採用から育成、そして定着までを一貫した戦略として捉えることが重要です。

【採用:価値観が合う人を見つける】

-

求める人物像の明確化: スキルや経験も大切ですが、それ以上に「店のコンセプトや価値観に共感してくれるか」を重視しましょう。求人広告には、時給や業務内容だけでなく、店の想いや目指す姿を具体的に書くことで、ミスマッチを防ぎます。

-

面接での見極め: 「なぜこのカフェで働きたいのか」「仕事を通じて何を実現したいか」といった質問を通じて、相手のモチベーションの源泉を探ります。お客様として来店してもらい、店の感想を聞くのも有効な方法です。

【育成:成長を実感できる環境を作る】

-

明確なマニュアルとOJT: 接客の基本フローやレシピなどをまとめたシンプルなマニュアルを用意し、それに基づいたOJT(On-the-Job Training)で丁寧に教えます。オーナーの背中を見て覚えろ、というスタイルは非効率で、サービスの質も安定しません。

-

定期的なフィードバック: 1on1ミーティングなどを定期的に行い、できていることを具体的に褒め、改善点を一緒に考える場を設けます。スタッフの成長に真剣に向き合う姿勢が、信頼関係を築きます。

【定着:働き続けたいと思える職場へ】

-

適正な労働条件と評価: 法令遵守はもちろんのこと、頑張りや貢献が給与や待遇に反映される、透明性のある評価制度を目指しましょう。

-

ポジティブな職場環境: オーナー自身が常に感謝の気持ちを伝え、スタッフ同士が尊重し合える雰囲気を作ることが何よりも大切です。風通しの良いコミュニケーションが、チームワークを高めます。

-

成長機会の提供: 新しいメニュー開発に関わってもらう、ラテアートの練習をサポートする、といった小さな機会でも、スタッフのモチベーション向上に繋がります。

ワンオペ経営のメリット・デメリットと成功の秘訣

特に小規模なカフェでは、オーナー一人で店を切り盛りする「ワンオペ経営」も一つの選択肢です。人件費を抑えられるという大きなメリットがある一方、デメリットも理解しておく必要があります。

【メリット】

-

コスト削減: 最大の固定費である人件費がかからないため、損益分岐点を低く抑えられます。

-

意思決定の速さ: 全てを自分で決められるため、スピーディーな経営判断が可能です。

-

世界観の統一: サービスの質や店の雰囲気を、完全に自分の理想通りにコントロールできます。

【デメリット】

-

長時間労働と体力的な限界: 休みが取りにくく、体調を崩すと即営業停止に繋がります。

-

提供サービスの限界: 対応できる客数やメニュー数に限りがあり、売上の上限が低くなりがちです。

-

孤独と客観性の欠如: 相談相手がおらず、経営判断が独りよがりになるリスクがあります。

【成功の秘訣】

ワンオペ経営を成功させる鍵は「徹底した効率化」です。提供に時間のかかるメニューを避け、オペレーションを極限までシンプルにすること。POSレジや食洗機などの設備投資を惜しまず、自分の手間を減らすこと。そして、無理のない営業時間設定と、定期的な休日を確保し、心身の健康を維持することが、長期的な成功に不可欠です。

共同経営で失敗しないための注意点

友人や同僚と、それぞれの強みを活かしてカフェを立ち上げる共同経営。理想的に聞こえますが、人間関係のもつれから失敗に終わるケースも少なくありません。信頼できるパートナーがいることは心強いですが、親しき仲にも礼儀あり。ビジネスとして成功させるためには、事前の取り決めが何よりも重要です。

【注意すべきポイント】

-

パートナーシップ契約書の作成: 口約束は絶対にNGです。出資比率、役職、業務分掌、報酬、利益の配分、そして最も重要な「事業から撤退する場合のルール(株式の買取方法など)」を、弁護士などの専門家を交えて書面に残しましょう。

-

役割分担の明確化: 「Aさんは調理とメニュー開発、Bさんは接客とマーケティング」のように、それぞれの得意分野を活かした明確な役割分担を決め、互いの領域に過度に干渉しないことが大切です。最終的な意思決定者が誰なのかも決めておく必要があります。

-

ビジョンと価値観の共有: 店の将来像、利益に対する考え方、働き方など、根本的な価値観がずれていると、後々必ず衝突します。事業を始める前に、徹底的に話し合い、ビジョンを共有しておきましょう。

共同経営は、成功すれば1+1が3にも4にもなる大きな可能性を秘めています。しかし、それは強固な信頼関係と、ビジネスライクな明確なルールの上に成り立つのです。

【事例分析】成功カフェに学ぶ経営戦略の神髄

理論やステップを学ぶことも重要ですが、最も説得力を持つのは、現実に成功を収めているカフェの生きた事例です。彼らはどのような課題に直面し、いかなる戦略的決断を下し、結果としてどう成長したのか。このセクションでは、本記事のテーマである「成功カフェに倣え」を実践すべく、具体的な事例を深掘り分析します。単なる美談としてではなく、あなたの経営に活かせる「戦略の神髄」を抽出することが目的です。架空の事例を通じて、コンセプト転換や収益源の多角化といった、成功の裏側にあるリアルな戦術を学び取りましょう。

事例1:コンセプト転換でV字回復したカフェの戦略分析

【店舗概要】

カフェ『Urban Oasis』。都心のオフィス街の路地裏に位置する15席のカフェ。開業当初は「夜はバーにもなる、大人の隠れ家」というコンセプトでスタート。

【当初の課題】

オーナーは元バーテンダーで、夜の営業に自信があった。しかし、オフィス街という立地特性上、平日の夜は客足が伸び悩んだ。仕事帰りの一杯需要は大手居酒屋チェーンに流れ、隠れ家的な雰囲気が逆に新規客の入店障壁となっていた。昼のランチ営業はそこそこだったが、夜の赤字を補填するには至らず、開業1年で資金繰りが悪化。

【戦略的転換(ピボット)】

追い込まれたオーナーは、データと向き合うことを決意。POSデータの分析から、平日の12時〜14時のランチタイムに売上が集中していること、そしてPCを開く客が多いことに気づく。そこで、思い切ったコンセプトの転換(ピボット)を実行した。

-

新コンセプト設定: 「オフィスワーカーの生産性を高める、日中のためのサードプレイス」

-

ターゲット再設定: 周辺で働く20代〜40代のビジネスパーソン、フリーランス。

-

具体的な施策:

-

営業時間の変更: 夜の営業を廃止し、平日の朝8時〜19時に集中。

-

設備投資: 全席に電源コンセントを設置。高速Wi-Fiを導入。

-

メニュー改革: 1,200円の「パワーランチセット(週替わりデリ+スープ+パン)」を導入。午後の集中力維持を助ける、高品質なスペシャルティコーヒーのラインナップを強化。テイクアウト需要に応えるため、サンドイッチやサラダも充実させた。

-

マーケティング: 近隣オフィスへのランチメニューのポスティング。SNSでは「#作業カフェ」「#電源カフェ」といったハッシュタグで、機能性をアピール。

-

【結果】

コンセプト転換後、3ヶ月で客単価が20%向上し、売上は1.5倍に増加。特に、ランチタイム後もPC作業で長居する客が増え、午後のアイドルタイムが解消された。オーナーはこう語ります。

「夜の客層は掴みきれませんでした。そこで、自分たちが一番価値を提供できるのは誰か、と原点に立ち返ったんです。それが日中のビジネスパーソンでした。自分のこだわりを捨てるのは勇気がいりましたが、お客様のニーズに素直になることが、結果的に成功への近道でした」カフェ『Urban Oasis』オーナー

【学ぶべき神髄】

この事例から学ぶべきは、「固執しない勇気」と「データに基づいた意思決定」の重要性です。当初のコンセプトがうまくいかない時、プライドやこだわりが邪魔をします。しかし、成功する経営者は、客観的なデータに基づき、市場のニーズに合わせて柔軟に戦略を転換できるのです。

事例2:物販とイベントで収益源を多角化したカフェの戦術

【店舗概要】

カフェ『Komorebi Table』。郊外の住宅街にある、地域住民に愛される20席のカフェ。手作りの焼き菓子と丁寧なハンドドリップコーヒーが人気。

【当初の課題】

常連客に支えられ経営は安定していたが、席数が限られているため売上の上限が見えていた。客単価も800円前後で頭打ち。さらなる成長を目指すには、飲食以外の収益源が必要だと考えた。

【戦略:収益源の多角化】

オーナーは、カフェの強みである「ブランドイメージ」と「顧客との信頼関係」を活かし、飲食(イートイン)以外の収益の柱を育てる戦略に着手した。

-

物販(マーチャンダイジング)の強化:

-

オリジナル商品の開発: 看板商品であるコーヒー豆を、おしゃれなパッケージで「Komorebi Blend」として販売開始。人気の焼き菓子もギフト用の詰め合わせを用意。

-

セレクト商品の販売: オーナーの審美眼で選んだ、地元の陶芸作家が作ったコーヒーカップや、フェアトレードのチョコレートなどを販売。店の世界観を補強し、客単価向上にも貢献。

-

-

体験(イベント)の提供:

-

有料ワークショップの開催: 営業前の時間や定休日を利用し、「美味しいコーヒーの淹れ方教室」や「季節のタルト作り教室」を開催(参加費3,500円)。

-

スペースの活用: カフェの一部を「レンタルギャラリー」として、地元のアーティストに貸し出し。作品販売の手数料も収益源に。

-

【結果】

これらの施策により、1年後には物販とイベントによる売上が、総売上の30%を占めるまでに成長。飲食だけの時に比べて、全体の利益率も大幅に改善した。ワークショップの参加者が店のファンになり、物販を購入して帰るという好循環も生まれた。物販はオンラインストアでも展開し、全国にファンを広げている。

【学ぶべき神髄】

この事例の神髄は、「カフェを『場所』から『ブランド』へ昇華させる」という視点です。カフェの価値は、その場で提供される飲食だけではありません。顧客が共感する世界観やライフスタイルそのものが商品となり得ます。物販やイベントは、席数という物理的な制約を超えて売上を伸ばし、顧客とのエンゲージメントを深めるための強力な戦術なのです。

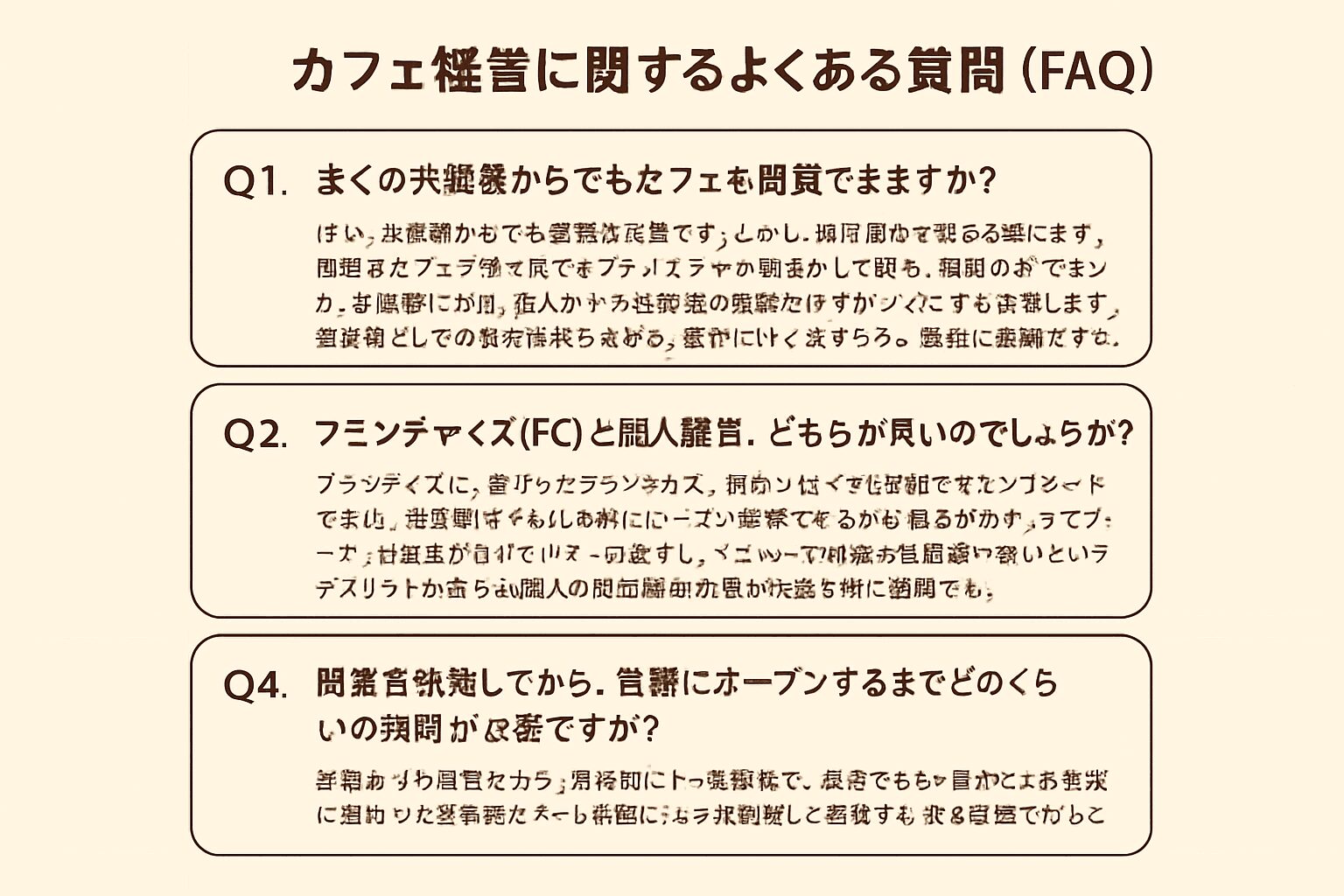

カフェ経営に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 全くの未経験からでもカフェを開業できますか?

はい、未経験からでも開業は可能です。しかし、成功確率を高めるためには、まず既存のカフェで数ヶ月でもアルバイトや従業員として働き、現場のオペレーション、お客様の流れ、仕入れや在庫管理の実際を肌で学ぶことを強くお勧めします。経営者としての視点を持ちながら働くことで、座学だけでは得られない貴重な経験が得られます。また、自分に技術が不足している場合は、経験豊富なバリスタや調理スタッフを雇用することも重要な戦略です。

Q2. フランチャイズ(FC)と個人経営、どちらが良いのでしょうか?

それぞれにメリット・デメリットがあります。フランチャイズは、確立されたブランド力、研修制度、運営ノウハウを利用できるため、未経験者でも比較的スムーズに開業できるのが最大のメリットです。一方、加盟金やロイヤリティが発生し、メニューや内装の自由度が低いというデメリットがあります。個人経営は、自分の理想を100%追求でき、利益が全て自分のものになるという魅力がありますが、全ての責任を自分で負う必要があり、成功も失敗も自分次第というハイリスク・ハイリターンな選択肢です。ご自身の経験値、資金力、そして何を最も重視するかによって、最適な選択は異なります。

Q3. カフェの利益率は、一般的にどれくらいが目安ですか?

カフェの営業利益率の目安は、一般的に5%〜15%程度と言われています。10%を超えれば優良店と評価されることが多いです。ただし、これはあくまで目安であり、立地、規模、業態(食事メインか、ドリンクメインかなど)によって大きく変動します。例えば、ドリンクは原価率が低いですが、食事は原価率が高くなる傾向があります。重要なのは、自店の財務計画において、現実的な原価率、人件費、家賃比率を設定し、目標とする利益率を確保できる売上計画を立てることです。

Q4. 開業を決意してから、実際にオープンするまでどのくらいの期間が必要ですか?

一般的に、本格的な準備を開始してからオープンまで、最低でも6ヶ月から1年程度はかかると考えておくのが現実的です。主な期間の内訳は、事業計画の策定と資金調達に2〜3ヶ月、物件探しに1〜3ヶ月、内外装の設計・工事に2〜3ヶ月、各種手続きや備品準備、スタッフ採用・研修に1ヶ月、といったイメージです。特に物件探しは縁とタイミングに左右されるため、想定より時間がかかることも少なくありません。余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

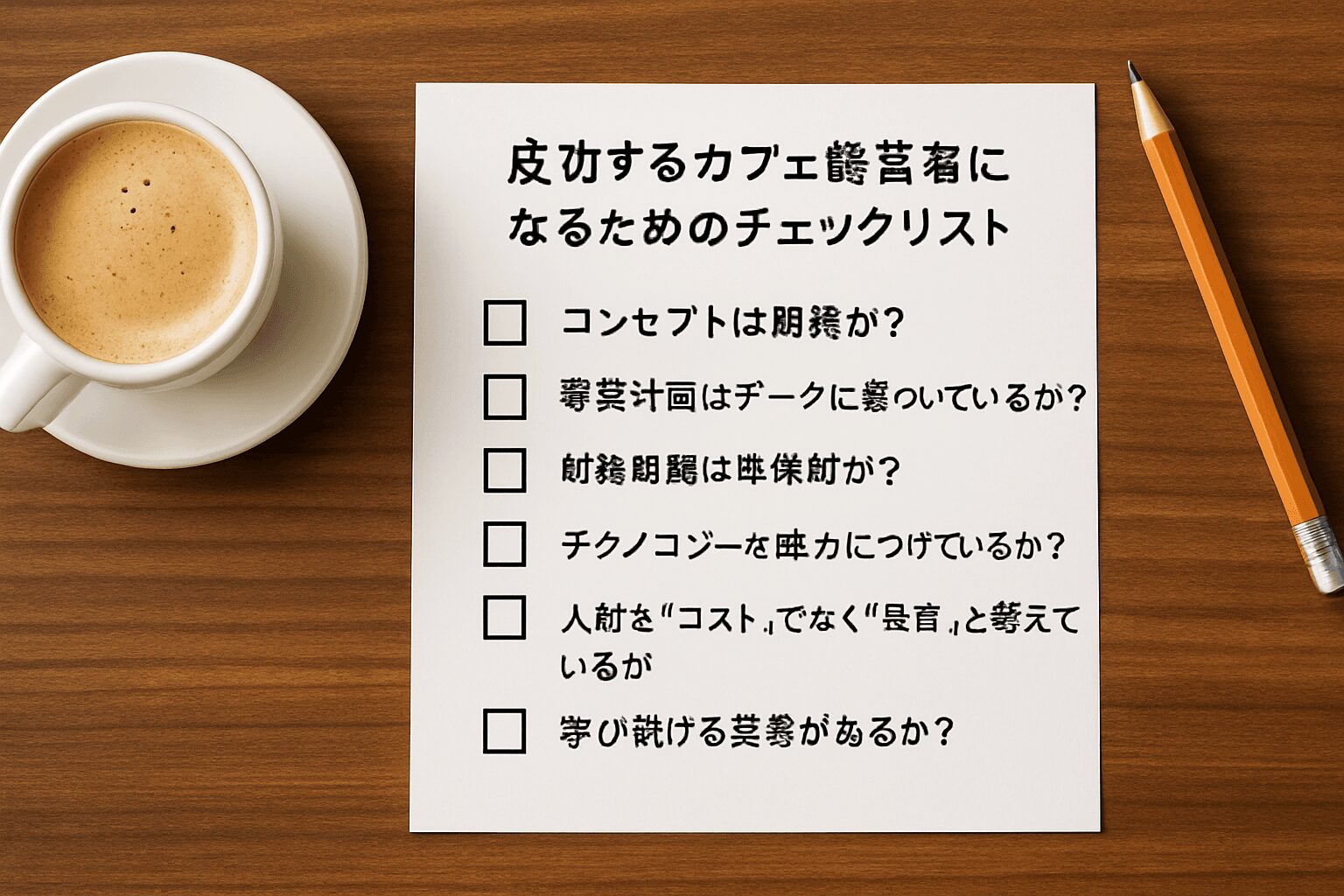

まとめ:成功するカフェ経営者になるための最終チェックリスト

この記事では、カフェ経営で成功を収めるための戦略的なステップを、具体的な事例やデータを交えながら解説してきました。情熱というエンジンに、ビジネスという名の精密なナビゲーションシステムを搭載すること。それが、競争の激しいカフェ業界で生き残り、輝き続けるための唯一の道です。

最後に、あなたが成功するカフェ経営者になるための最終チェックリストをまとめました。夢の実現に向けて、もう一度これらの項目を自問自答してみてください。

-

□ コンセプトは明確か?: あなたのカフェは「誰に」「どんな独自の価値」を提供しますか?一言で説明できますか?

-

□ 事業計画はデータに基づいているか?: 感覚ではなく、市場分析と客観的なデータに基づいた計画が立てられていますか?

-

□ 財務計画は現実的か?: 損益分岐点を理解し、最悪の事態を想定した運転資金を確保していますか?

-

□ 集客戦略は具体的か?: オンラインとオフラインを組み合わせ、ターゲット顧客にリーチするための具体的なアクションプランがありますか?

-

□ テクノロジーを味方につけているか?: POSシステムや予約ツールなどを活用し、業務効率化と顧客体験向上を図る準備はできていますか?

-

□ 人材を「コスト」でなく「資産」と考えているか?: 共に店を創るパートナーとして、スタッフの採用・育成・定着に投資する覚悟がありますか?

-

□ 学び続ける姿勢があるか?: 成功事例から学び、市場の変化に対応し、自身の戦略を柔軟に見直す準備はできていますか?

カフェ経営は、決して簡単な道のりではありません。しかし、正しい知識と戦略、そして何よりもお客様を想う心があれば、必ず道は拓けます。この記事が、あなたの素晴らしい航海の、信頼できる海図となることを心から願っています。