Table of Contents

- はじめに:分子栄養学の知識はあるのに、なぜあなたのダイエットは上手くいかないのか?

- 専門家が断言!従来のダイエットが失敗する5つの根本原因を分子栄養学で解明

- 原因1:カロリー計算の罠と「代謝」の無視

- 原因2:画一的な糖質制限による栄養不足とホルモンバランスの乱れ

- 原因3:見過ごされる「慢性炎症」が痩せない体を作る

- 原因4:「腸内環境」の悪化が食欲を暴走させる

- 原因5:意志力では解決できない「細胞レベルのエネルギー不足」

- 失敗しないダイエットの鍵は「個体差」の理解|あなたのタイプを見極める5つの視点

- タイプ1:消化・吸収力が低下している「胃腸虚弱タイプ」

- タイプ2:血糖値が乱高下する「インスリン抵抗性・食後高血糖タイプ」

- タイプ3:エネルギー産生が追いつかない「ミトコンドリア機能低下・慢性疲労タイプ」

- タイプ4:隠れ貧血で代謝が落ちる「鉄・タンパク質不足タイプ」

- タイプ5:ストレスでホルモンが乱れる「副腎疲労タイプ」

- プロが教える!失敗しないための具体的な実践ステップ

- 【タイプ別】分子栄養学に基づく1週間の食事プラン例(比較表)

- 例:インスリン抵抗性タイプ向けの食事構成

- 例:胃腸虚弱タイプ向けの消化を助ける食事構成

- 目的別|サプリメントの賢い選び方とパーソナライズ活用法

- 代謝の必須ビタミン「ビタミンB群」

- エネルギー産生を助ける「マグネシウム・鉄」

- 炎症を抑える「オメガ3系脂肪酸」

- 食事だけじゃない!睡眠・運動・ストレス管理の最適化

- 分子栄養学ダイエット vs. 他の人気ダイエット(糖質制限・ケトジェニック)

- 自己流は危険?専門家のサポートが必要なサインと賢い選び方

- こんな症状があったら専門家へ相談を

- 信頼できる専門家・クリニックを見極める5つのチェックポイント

- 初回の無料カウンセリングで確認すべきこと

- まとめ:分子栄養学であなただけの「最後のダイエット」を始めよう

- 分子栄養学ダイエットに関するよくあるご質問(FAQ)

-

従来のダイエットが失敗するのは、カロリー計算や画一的な食事制限が個人の「代謝」や「ホルモンバランス」を無視しているためです。

-

失敗しないダイエットの鍵は、自身の体質(個体差)を理解すること。本記事では消化能力、血糖値、エネルギー産生、栄養不足、ストレス耐性の5つのタイプに分類し解説します。

-

分子栄養学に基づくアプローチは、食事プラン、サプリメント活用、生活習慣(睡眠・運動・ストレス管理)を組み合わせ、細胞レベルで体を最適化することを目指します。

-

自己流での実践には限界やリスクも。体調不良が続く場合や確実な結果を求めるなら、信頼できる専門家を見極め、サポートを受けることが成功への近道です。

はじめに:分子栄養学の知識はあるのに、なぜあなたのダイエットは上手くいかないのか?

「分子栄養学について本で学んだ」「栄養素の重要性も理解している」…それなのに、なぜかダイエットが思うように進まない。そんなジレンマを抱えていませんか?あなたは決して一人ではありません。多くの知識熱心な方々が、理論と実践の間に横たわる深い溝に悩んでいます。カロリーを抑え、糖質に気を配り、良質な油を摂る。頭では分かっているはずなのに、体重は停滞し、体調は優れず、ついには「自分には合わないのかもしれない」と諦めかけてしまうのです。

その原因は、あなたの意志の弱さや努力不足では断じてありません。問題の核心は、得た知識を「あなた自身の体」という唯一無二の設計図に合わせて最適化できていない点にあります。分子栄養学の本当の力は、平均的な理論をなぞることではなく、個々の細胞レベルで起きていることを読み解き、あなただけの「成功法則」を見つけ出すことにあります。この記事では、その「なぜ?」を徹底的に解明し、知識を確実な結果に変えるための、具体的で実践的なロードマップを示します。もう情報に振り回されるのは終わりにしましょう。

専門家が断言!従来のダイエットが失敗する5つの根本原因を分子栄養学で解明

多くの人がダイエットに挫折する背景には、共通した落とし穴が存在します。これらは単なる「食べ過ぎ」や「運動不足」といった表面的な問題ではありません。分子栄養学の視点から見ると、私たちの体内で起きている生化学的な反応が、痩せられない根本原因となっていることがわかります。意志の力だけではどうにもならない、体の「仕組み」の問題です。ここでは、専門家が指摘する5つの根本原因を解き明かし、なぜあなたの努力が報われなかったのかを明らかにします。この理解こそが、失敗しないダイエットへの第一歩となるのです。

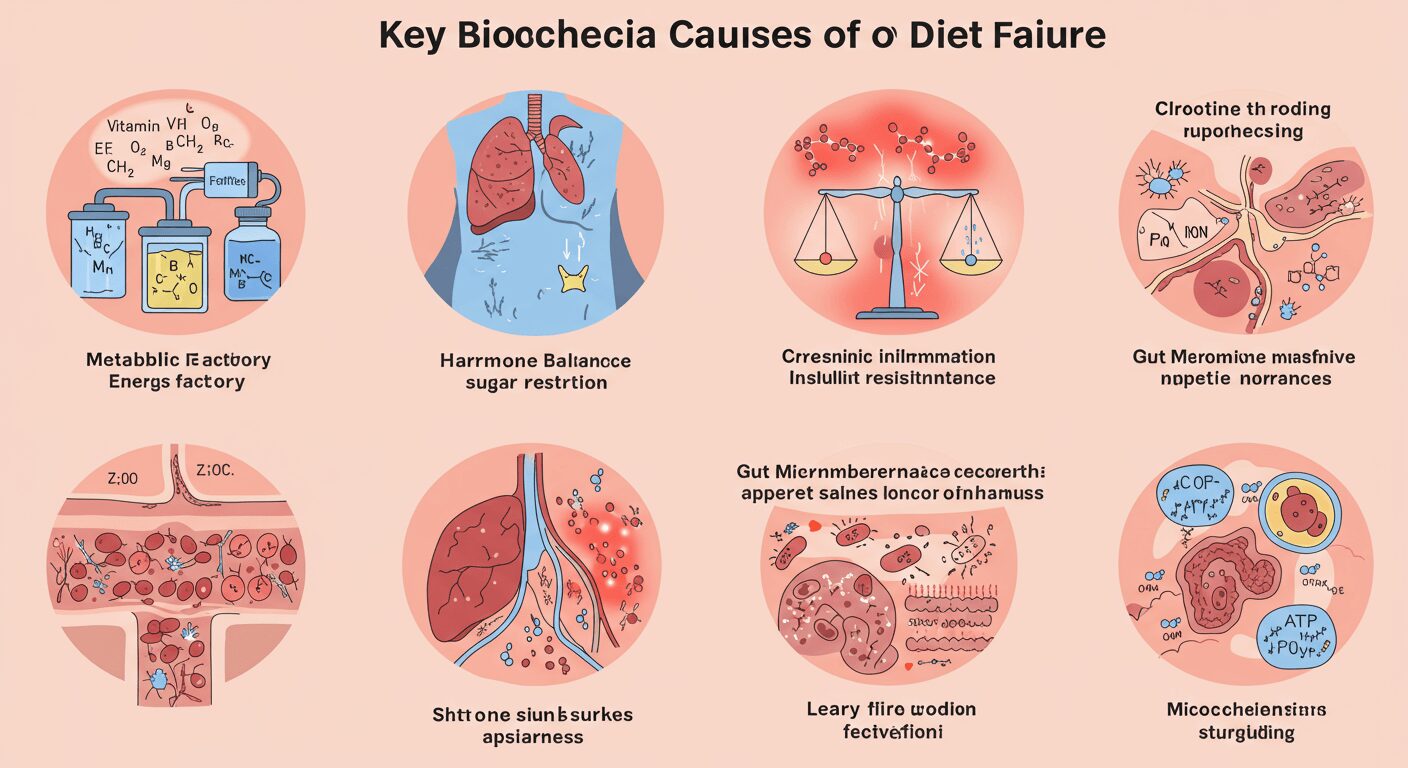

原因1:カロリー計算の罠と「代謝」の無視

「摂取カロリー<消費カロリー」という公式は、ダイエットの基本として広く知られています。しかし、この単純な引き算には大きな罠が潜んでいます。私たちの体は、摂取した食物をエネルギーに変える「代謝」という複雑な化学工場を内蔵しており、その効率は一人ひとり全く異なります。同じ500kcalのケーキを食べても、ある人はすぐにエネルギーとして燃焼できる一方、別のある人は脂肪として蓄積しやすいのです。この差を生むのが、ビタミンB群や鉄、マグネシウムといった代謝を円滑に回すための栄養素の充足度です。カロリーという「量」だけにとらわれ、代謝を動かす栄養素という「質」を無視することが、失敗を招く最初の原因です。

原因2:画一的な糖質制限による栄養不足とホルモンバランスの乱れ

糖質制限は、短期的に体重を落とす効果が期待できるため人気のダイエット法です。しかし、すべての人にとって最適な方法とは限りません。特に、自己流で極端な糖質制限を行うと、エネルギー産生に必要なビタミンB群や、腸内環境を整える食物繊維が不足しがちになります。さらに、体はエネルギー不足の危機を感じ、ストレスホルモンであるコルチゾールを過剰に分泌。これが筋肉の分解を促進し、基礎代謝の低下を招くという悪循環に陥ります。また、甲状腺ホルモンの働きも低下させ、結果的に「痩せにくく、疲れやすい体」を作り出してしまうのです。個人の体質を無視した画一的な方法は、かえって体を省エネモードにしてしまいます。

原因3:見過ごされる「慢性炎症」が痩せない体を作る

体に微弱な炎症がくすぶり続ける「慢性炎症」は、肥満や多くの生活習慣病の温床となります。加工食品の過剰摂取、質の悪い油、睡眠不足、ストレスなどが原因で発生するこの静かなる火事は、インスリンの働きを阻害する「インスリン抵抗性」を引き起こします。インスリンが効きにくくなると、血糖値を下げるためにより多くのインスリンが分泌され、これが脂肪の蓄積を強力に促進してしまいます。いくら食事を減らしても、体内で炎症が起きている限り、体は脂肪を溜め込むモードから抜け出せません。お腹周りの脂肪がなかなか落ちない、常に体がだるいといった症状は、慢性炎症のサインかもしれません。

原因4:「腸内環境」の悪化が食欲を暴走させる

「腸は第二の脳」と言われるように、腸内環境は私たちの食欲やメンタルに絶大な影響を与えます。腸内の悪玉菌が増えると、食欲を増進させるホルモンが過剰に分泌されたり、逆に満腹感を感じさせるホルモンの働きが鈍くなったりします。これにより、「食べても満足できない」「無性にお菓子が食べたくなる」といった食欲の暴走が引き起こされるのです。また、腸のバリア機能が低下する「リーキーガット」の状態になると、未消化物や毒素が血中に漏れ出し、全身の慢性炎症を悪化させる原因にもなります。腸内環境を整えることなくして、食欲のコントロールとダイエットの成功はあり得ません。

原因5:意志力では解決できない「細胞レベルのエネルギー不足」

「疲れていて運動する気になれない」「甘いものがやめられない」…これは意志の弱さではなく、細胞がエネルギー不足に陥っている悲鳴かもしれません。私たちの細胞内にあるミトコンドリアは、食事から得た栄養素をエネルギー(ATP)に変換する工場です。しかし、鉄やビタミンB群、マグネシウムなどの栄養素が不足すると、この工場は十分に稼働できません。結果として、体は常にガス欠状態で、エネルギーを作り出すために手っ取り早い糖質を渇望するようになります。この状態で無理に運動したり食事を制限したりしても、エネルギー産生能力は上がらず、ますます疲弊してしまいます。まずは細胞を元気にすることが、痩せるための土台となるのです。

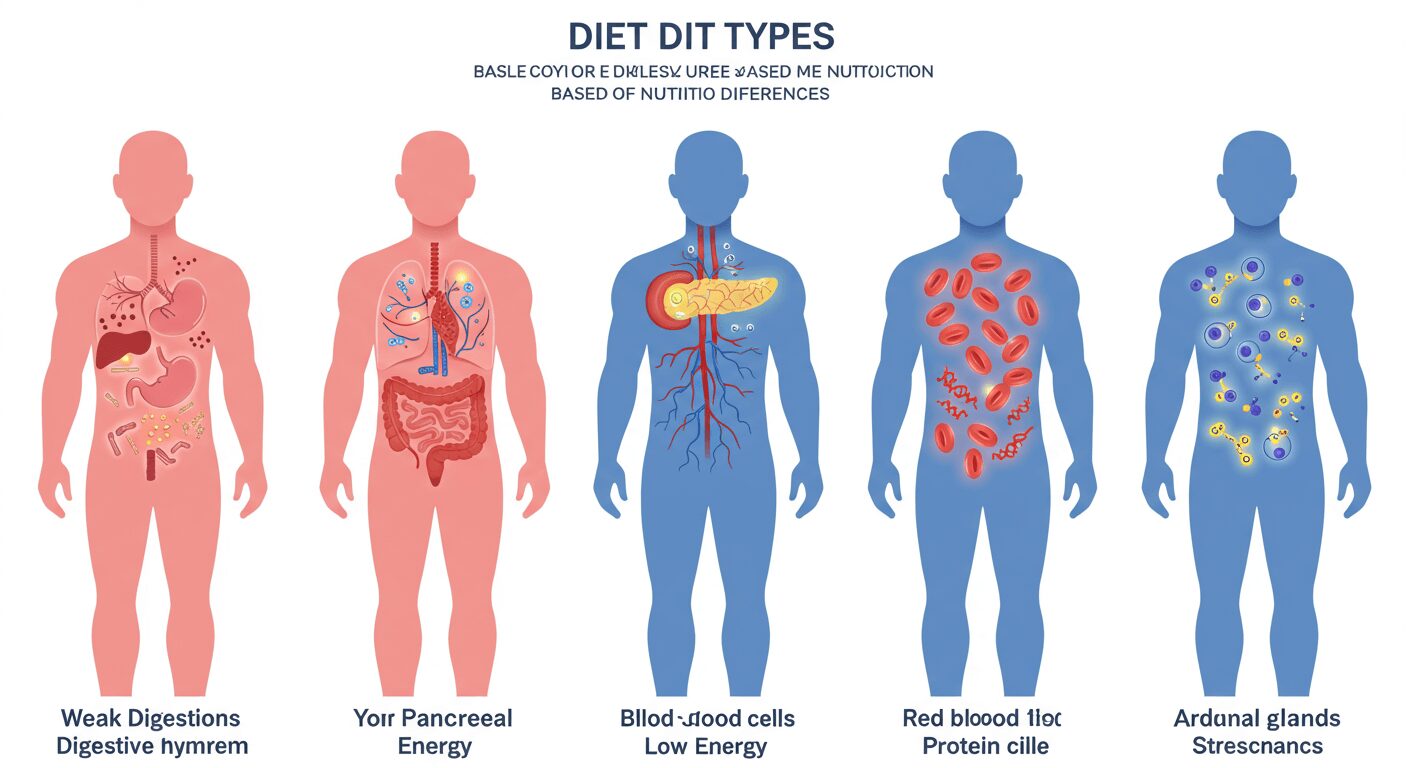

失敗しないダイエットの鍵は「個体差」の理解|あなたのタイプを見極める5つの視点

分子栄養学に基づくダイエットが、他の方法と一線を画す最大の理由は「個体差」を徹底的に重視する点にあります。私たちは一人ひとり、遺伝的背景、生活習慣、消化吸収能力、ストレスへの耐性が全く異なります。つまり、Aさんに効果があった方法が、Bさんにも同じように効くとは限らないのです。むしろ、合わない方法を続けることで、かえって体調を崩してしまうことさえあります。ここでは、あなたの体が今どのような状態にあるのかを見極めるための5つの代表的なタイプをご紹介します。自分はどのタイプに当てはまるのかを知ることが、あなただけの「正解」を見つけるための羅針盤となります。

タイプ1:消化・吸収力が低下している「胃腸虚弱タイプ」

このタイプの方は、食べたものを適切に消化し、栄養素を吸収する力が弱まっています。胃酸の分泌が少なかったり、消化酵素が不足していたりするため、せっかく良い食事を摂っても、それが十分に身になっていません。タンパク質を摂ると胃がもたれる、食後にゲップやお腹の張りを感じやすい、便秘や下痢を繰り返すといった症状が特徴です。栄養が吸収できないため、肌や髪のトラブルも抱えがち。この状態でプロテインやサプリメントを大量に摂取しても、かえって胃腸に負担をかけるだけです。まずは「入れる」ことよりも、消化吸収能力を高めることが最優先課題。食事の際はよく噛む、消化しやすいように調理法を工夫する(煮る、蒸すなど)、食前に梅干しやレモン水を摂って胃酸の分泌を促すといったアプローチが有効です。消化酵素のサプリメントを補助的に利用するのも一つの手です。

タイプ2:血糖値が乱高下する「インスリン抵抗性・食後高血糖タイプ」

食事、特に糖質を摂った後に急激な眠気に襲われる、イライラしやすい、甘いものが無性に食べたくなる、お腹周りに脂肪がつきやすい…これらは血糖値のコントロールがうまくいっていないサインです。長年の糖質過多な食生活などにより、血糖値を下げるホルモン「インスリン」の効きが悪くなる「インスリン抵抗性」に陥っている可能性があります。インスリンが効きにくいため、すい臓はより多くのインスリンを分泌しようと疲弊し、それでも血糖値が下がりにくくなります。そして、過剰に分泌されたインスリンは、血中の糖を脂肪として蓄える働きを強力に促進します。このタイプの方は、単に糖質を減らすだけでなく、食物繊維が豊富な野菜から先に食べる「ベジファースト」を徹底したり、タンパク質や良質な脂質をしっかり摂って、血糖値の乱高下を防ぐ食事が不可欠です。食後の軽い運動も効果的です。

タイプ3:エネルギー産生が追いつかない「ミトコンドリア機能低下・慢性疲労タイプ」

「朝起きるのが辛い」「日中も常にだるい」「週末は寝て過ごしてしまう」といった慢性的な疲労感を抱えているタイプです。これは、細胞内のエネルギー工場であるミトコンドリアの機能が低下しているサイン。ミトコンドリアが効率よくエネルギー(ATP)を産生するためには、ビタミンB群、鉄、マグネシウム、コエンザイムQ10といった多くの栄養素が必要です。これらの栄養素が一つでも不足すると、エネルギー産生は滞り、体は常にガス欠状態に。疲労感が強いだけでなく、代謝が低下するため、食事を減らしても痩せにくくなります。このタイプの方は、無理な運動は禁物。まずはミトコンドリアを活性化させる栄養素を食事やサプリメントで十分に補給し、エネルギー産生の土台を立て直すことが先決です。質の良い睡眠を確保することも、ミトコンドリアの修復には欠かせません。

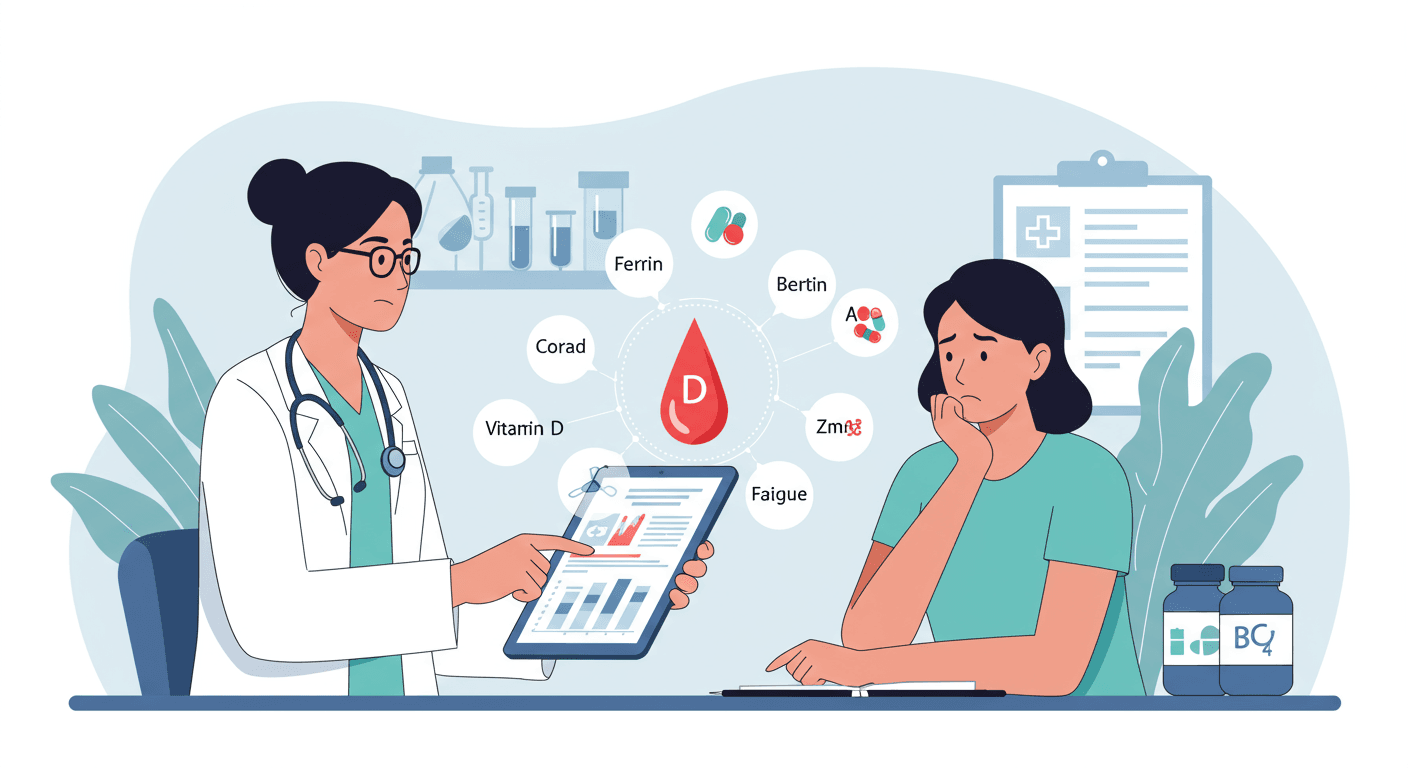

タイプ4:隠れ貧血で代謝が落ちる「鉄・タンパク質不足タイプ」

健康診断の血液検査では「貧血」と診断されなくても、体内の貯蔵鉄(フェリチン)が枯渇している「潜在性鉄欠乏(隠れ貧血)」の状態にある女性は非常に多いです。鉄は、血液中で酸素を運搬するヘモグロビンの材料になるだけでなく、エネルギー産生やホルモン合成、神経伝達物質の生成にも不可欠なミネラルです。鉄が不足すると、細胞に十分な酸素が届かず、代謝が著しく低下します。疲れやすい、めまいや立ちくらみがする、動悸・息切れ、アザができやすい、氷が無性に食べたくなる、といった症状は鉄不足の典型的なサイン。また、鉄の吸収や運搬にはタンパク質が必須なため、タンパク質不足も同時に起きていることが多いです。このタイプの方は、赤身の肉やレバーなどヘム鉄が豊富な動物性食品と、タンパク質を意識して摂取することがダイエットの前提条件となります。

タイプ5:ストレスでホルモンが乱れる「副腎疲労タイプ」

ストレス社会で急増しているのがこのタイプです。長期間にわたる精神的・身体的ストレスにさらされると、ストレスに対抗するためのホルモン(コルチゾールなど)を分泌する「副腎」が疲弊してしまいます。副腎が疲弊すると、コルチゾールの分泌リズムが乱れ、朝起きられない、日中はぼーっとして夕方以降に元気になる、ストレスに弱くなる、風邪をひきやすい、塩辛いものや甘いものが欲しくなるといった症状が現れます。特にコルチゾールは血糖値を維持する働きもあるため、その乱れは低血糖を引き起こし、甘いものへの渇望につながります。また、過剰なコルチゾールは筋肉を分解し、お腹周りに脂肪を蓄積させる働きも。このタイプの方は、食事改善と同時に、ストレス管理と休息が何よりも重要です。カフェインやアルコールを控え、質の良い睡眠を確保し、リラックスできる時間を持つことが、副腎を回復させ、痩せやすい体を取り戻す鍵となります。

プロが教える!失敗しないための具体的な実践ステップ

自分の体の傾向を理解したら、次はいよいよ具体的な行動に移すフェーズです。ここでは、分子栄養学のプロが実践するアプローチを、日々の生活に落とし込める形でご紹介します。食事プランの組み立て方から、それを補うサプリメントの賢い選び方、そして見落としがちな生活習慣の最適化まで。これらは単なるテクニックではなく、あなたの体を内側から変え、持続可能な健康と理想の体型を手に入れるための本質的なステップです。一つひとつ、できることから始めていきましょう。

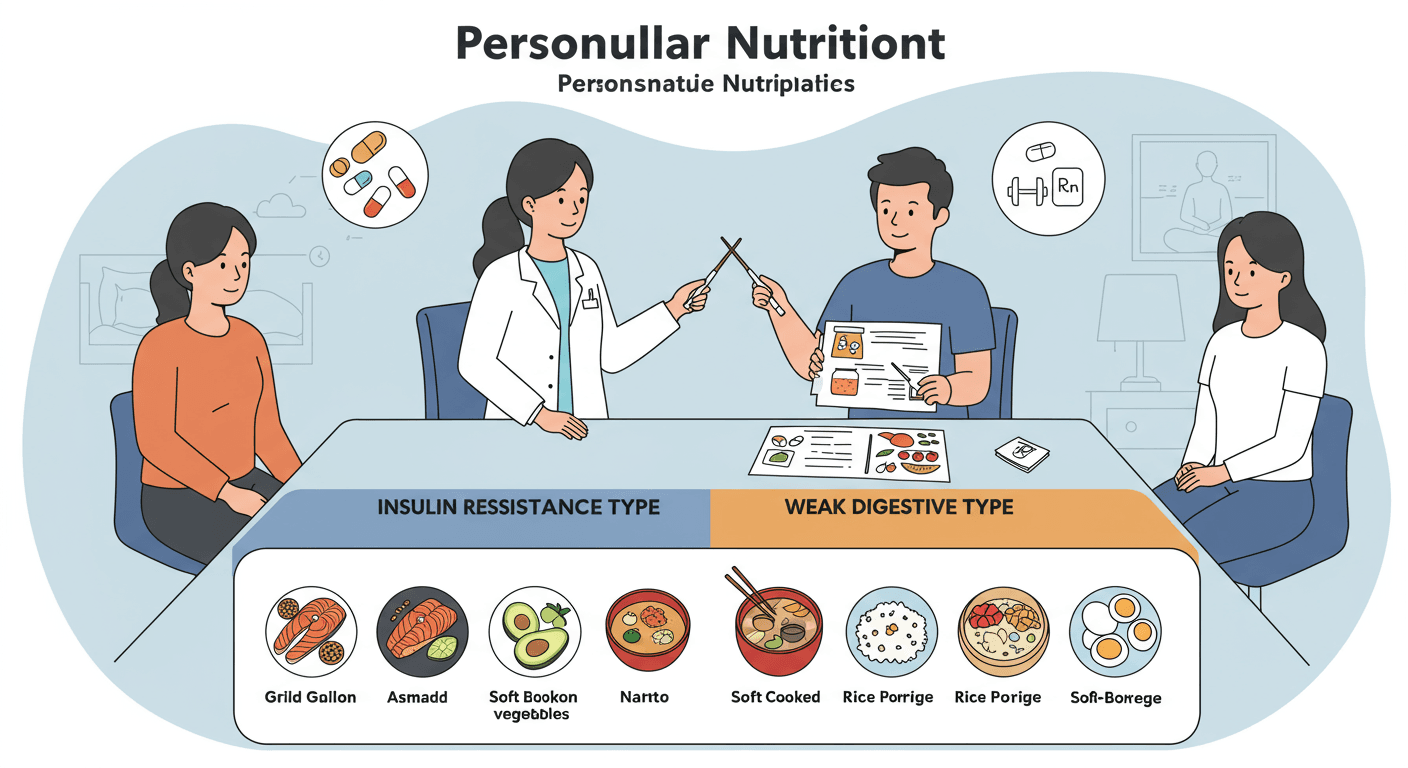

【タイプ別】分子栄養学に基づく1週間の食事プラン例(比較表)

ここでは、特に代表的な「インスリン抵抗性タイプ」と「胃腸虚弱タイプ」を例に、食事の考え方の違いを比較してみましょう。これは厳密なレシピではなく、あくまで食事を構成する上での「原則」を示すものです。ご自身のタイプに合わせて、食材をアレンジしてみてください。

|

食事 |

インスリン抵抗性・食後高血糖タイプ向けプラン |

胃腸虚弱タイプ向けプラン |

|---|---|---|

|

朝食 |

原則:タンパク質と良質な脂質を中心に。血糖値を上げにくいスタートを。 |

原則:温かく消化しやすいものを少量から。胃腸を優しく起こす。 |

|

昼食 |

原則:野菜(食物繊維)→タンパク質・脂質→炭水化物の順で食べる。 |

原則:油分を控え、加熱調理したものを中心に。よく噛んで食べる。 |

|

夕食 |

原則:日中より炭水化物を控えめに。睡眠中の血糖値安定を意識。 |

原則:就寝3時間前までに済ませる。消化の良いタンパク質と野菜を。 |

|

間食 |

原則:血糖値を上げにくいナッツ類やチーズ、ゆで卵などを。 |

原則:基本的には胃腸を休ませるため控える。空腹が辛い場合は温かいスープなどを。 |

例:インスリン抵抗性タイプ向けの食事構成

このタイプの食事で最も重要なのは「血糖値の安定化」です。食事の最初に食物繊維(野菜、きのこ、海藻類)を摂ることで、後から入ってくる糖の吸収を穏やかにします。次にタンパク質と脂質をしっかり摂ることで、満腹感を持続させ、血糖値の乱高下を防ぎます。炭水化物は最後に、GI値の低い玄米や全粒粉パンなどを選び、量をコントロールすることが鍵です。甘い飲み物は避け、間食にはナッツやゆで卵など、タンパク質や脂質が豊富なものを選ぶことで、次の食事まで空腹感に悩まされることなく過ごせます。

例:胃腸虚弱タイプ向けの消化を助ける食事構成

胃腸虚弱タイプの場合、栄養価の高さよりもまず「消化のしやすさ」を優先します。生野菜や冷たいものは胃腸に負担をかけるため、温野菜やスープ、煮物など加熱調理が基本です。タンパク質も、消化しやすい白身魚、鶏肉、豆腐、卵などを選びましょう。一度にたくさん食べると消化が追いつかないため、腹八分目を心がけ、必要であれば食事の回数を増やす(1日4〜5回に分ける)のも有効です。よく噛むことは、唾液に含まれる消化酵素の分泌を促し、胃の負担を軽減する最も簡単な方法です。まずは消化器系を整え、栄養を吸収できる土台を作ることが先決です。

目的別|サプリメントの賢い選び方とパーソナライズ活用法

分子栄養学では、食事で補いきれない栄養素をサプリメントで効率的に補うことを推奨しますが、やみくもに摂取するのは禁物です。自分のタイプや目的に合わせて、必要なものを賢く選ぶことが重要です。サプリメントはあくまで食事の補助であり、専門家の指導のもとで活用することが最も安全で効果的です。

代謝の必須ビタミン「ビタミンB群」

ビタミンB群は、糖質、脂質、タンパク質をエネルギーに変える「代謝」の過程で、潤滑油のように働く必須栄養素です。特に糖質を多く摂る人、ストレスが多い人、慢性的に疲労感がある人は消耗しやすいため、積極的に補いたい栄養素です。単体ではなく、B1, B2, B6, B12, ナイアシン, パントテン酸, 葉酸, ビオチンがバランス良く含まれた「ビタミンBコンプレックス」として摂取するのが効果的です。

エネルギー産生を助ける「マグネシウム・鉄」

マグネシウムは、体内で起こる300種類以上の酵素反応に関与し、特にエネルギー産生において中心的な役割を担うミネラルです。不足すると、疲れやすさや筋肉のけいれん、不眠などを引き起こします。また、鉄はミトコンドリアでのエネルギー産生と酸素運搬に不可欠です。特に月経のある女性は不足しやすいため注意が必要です。ただし、鉄の過剰摂取は活性酸素を発生させるリスクもあるため、必ず血液検査で貯蔵鉄(フェリチン)の値を確認してから、専門家の指導のもとで摂取を開始しましょう。

炎症を抑える「オメガ3系脂肪酸」

青魚に多く含まれるEPAやDHAといったオメガ3系脂肪酸は、体内の「慢性炎症」を抑える働きがあります。現代の食生活では、炎症を促進しやすいオメガ6系脂肪酸(サラダ油、加工食品など)の摂取が多くなりがちで、そのバランスが崩れています。オメガ3を補うことで、炎症を鎮め、インスリン抵抗性の改善や血流促進効果が期待できます。品質が重要なので、酸化しにくい高品質な製品を選ぶことがポイントです。

食事だけじゃない!睡眠・運動・ストレス管理の最適化

分子栄養学的なダイエットは、食事だけで完結するものではありません。私たちの体は、睡眠、運動、ストレスといった要素と密接に連携しています。睡眠不足は、食欲を増進させるグレリンというホルモンを増やし、満腹感を与えるレプチンを減少させます。つまり、寝不足なだけで食欲が暴走しやすくなるのです。7〜8時間の質の良い睡眠を確保することは、ホルモンバランスを整える上で不可欠です。運動に関しては、インスリン抵抗性タイプなら食後の軽いウォーキングが血糖値安定に効果的ですし、ミトコンドリア機能低下タイプなら、まずはストレッチや散歩から始めて徐々に強度を上げるのが良いでしょう。過度な運動はかえってストレスとなり、コルチゾールを分泌させてしまうため禁物です。瞑想や深呼吸、趣味の時間を持つなど、自分なりのストレス解消法を見つけ、副腎をいたわることも、ダイエット成功のための重要な要素なのです。

分子栄養学ダイエット vs. 他の人気ダイエット(糖質制限・ケトジェニック)

分子栄養学ダイエットは、しばしば糖質制限やケトジェニックダイエットと混同されがちですが、そのアプローチには明確な違いがあります。糖質制限やケトジェニックは、「糖質」という特定の栄養素を制限することに主眼を置きます。これは血糖値の安定化には有効ですが、個人の代謝能力や栄養状態を考慮しない画一的な方法であるため、前述の通り、栄養不足やホルモンバランスの乱れを招くリスクも伴います。

一方、分子栄養学ダイエットの目的は、特定の栄養素を排除することではなく、「個々の細胞が必要とする栄養素を最適量満たすこと」にあります。糖質も体に必要なエネルギー源であると捉え、その人に合った適切な量と質(例:GI値の低いもの)を見極めます。不足しているビタミンやミネラルを積極的に補い、代謝全体を底上げすることで、結果的に体が効率よく脂肪を燃焼できる状態を目指すのです。つまり、短期的な体重減少を狙う「制限」のアプローチではなく、長期的な健康と体質改善を目指す「充足」のアプローチである点が、根本的な違いと言えるでしょう。

自己流は危険?専門家のサポートが必要なサインと賢い選び方

分子栄養学は非常にパワフルなアプローチですが、その専門性の高さゆえに、自己流での実践には限界とリスクが伴います。特に、サプリメントの過剰摂取や、自身の体質に合わない食事法を続けることは、かえって健康を損なう可能性も否定できません。ある程度の知識を得て、実践してもなお改善が見られない場合や、より確実な結果を安全に手に入れたいと考えるなら、専門家のサポートを視野に入れるのが賢明です。ここでは、専門家への相談を考えるべきサインと、信頼できるパートナーの見つけ方について解説します。

こんな症状があったら専門家へ相談を

自分なりに食事や生活習慣の改善を試みても、以下のような症状が続く場合は、より深いレベルでの不均衡が隠れている可能性があります。自己判断で突き進むのではなく、一度専門家の視点から評価してもらうことを強くお勧めします。

-

1ヶ月以上食事改善を続けても、体重や体脂肪に全く変化がない

-

常に強い疲労感や倦怠感が抜けず、日常生活に支障が出ている

-

めまい、立ちくらみ、動悸、気分の落ち込みが頻繁に起こる

-

食事内容に関わらず、胃腸の不快感(腹痛、下痢、便秘)が改善しない

-

サプリメントを飲み始めてから、かえって体調が悪くなったように感じる

信頼できる専門家・クリニックを見極める5つのチェックポイント

分子栄養学を標榜する専門家やクリニックは増えていますが、その質は玉石混交です。大切な体を預けるパートナーを選ぶ際には、以下の点を慎重にチェックしましょう。

-

詳細な問診と血液検査:表面的なカウンセリングだけでなく、詳細な問診票や、場合によっては通常の健康診断では行わない項目(フェリチン、ビタミンD、亜鉛など)を含む血液検査を行い、客観的なデータに基づいてアプローチを考えてくれるか。

-

パーソナライズされた提案:誰にでも同じサプリメントや食事法を勧めるのではなく、あなたの検査結果やライフスタイルに基づいて、具体的で個別化されたプランを提案してくれるか。

-

資格と実績:医師、管理栄養士、薬剤師などの国家資格に加え、分子栄養学に関する専門的なトレーニングを受けた実績があるか。クライアントの改善事例などを(個人情報に配慮した上で)示しているか。

-

明確な料金体系:カウンセリング料、検査費用、サプリメント代など、かかる費用について事前に明確な説明があるか。高額なセット商品を無理に勧めてこないか。

-

継続的なサポート体制:一度プランを提案して終わりではなく、実践後の経過をフォローアップし、必要に応じてプランを修正してくれる体制が整っているか。

初回の無料カウンセリングで確認すべきこと

多くのクリニックやカウンセラーは、初回の無料相談を設けています。これは、あなたにとって最適なサポートが受けられるかどうかを見極める絶好の機会です。ただ話を聞くだけでなく、主体的に質問をしましょう。

-

私の悩みに対して、どのようなアプローチで原因を探っていきますか?

-

具体的にどのような検査を行うことが多いですか?その目的は何ですか?

-

サポートの期間や頻度はどのようになりますか?

-

食事指導だけでなく、生活習慣に関するアドバイスもいただけますか?

-

もし途中で合わないと感じた場合、プランの変更や中止は可能ですか?

これらの質問に対する回答の仕方や、専門家の人柄、相性なども含めて、あなたが心から信頼し、二人三脚で歩んでいける相手かどうかを判断してください。

まとめ:分子栄養学であなただけの「最後のダイエット」を始めよう

この記事を通して、あなたのダイエットが今まで上手くいかなかった根本的な理由と、成功への道筋が見えてきたのではないでしょうか。失敗の原因は、あなたの努力不足ではなく、画一的な方法論があなたの「個体差」を無視していたことにあります。カロリー計算の罠、見過ごされてきた慢性炎症、細胞レベルのエネルギー不足…これらはすべて、分子栄養学というミクロな視点から見ることで初めて明らかになる、体の内側からのサインです。

まずは、自分がどのタイプに当てはまるのかを考え、日々の食事や生活習慣を見直すことから始めてみてください。インスリン抵抗性タイプなら血糖値の安定を、胃腸虚弱タイプなら消化のしやすさを最優先に。そして、食事だけでなく、睡眠やストレス管理といった生活全体の最適化が、体質改善を加速させます。もし、自己流での実践に限界を感じたり、より深い不調を抱えていたりするならば、信頼できる専門家の力を借りることを躊躇わないでください。それは、遠回りではなく、最も安全で確実な近道です。分子栄養学は、単なる減量法ではありません。あなた自身の体の声を聞き、細胞レベルで健康を取り戻す、一生ものの知識と実践法です。今日この瞬間から、情報に振り回されるダイエットを卒業し、あなただけの「最後のダイエット」を始めましょう。

分子栄養学ダイエットに関するよくあるご質問(FAQ)

Q1. 分子栄養学ダイエットを始めてから、どれくらいで効果を実感できますか?

A1. 効果を実感するまでの期間は、個人の体の状態や実践の度合いによって大きく異なります。早い方では2週間〜1ヶ月ほどで「体の軽さ」「目覚めの良さ」「甘いものへの渇望の減少」といった体調の変化を感じ始めます。体重の変化はその後、1〜3ヶ月かけて緩やかに現れるのが一般的です。分子栄養学は体質を根本から改善していくアプローチのため、短期的な結果を求めるのではなく、長期的な視点で取り組むことが重要です。

Q2. 専門家による指導は高額なイメージがありますが、必ず詳しい血液検査が必要ですか?

A2. 詳細な血液検査は、体内の栄養状態を客観的に把握し、最適なアプローチを見つけるための非常に有効なツールです。しかし、必ずしも最初から全ての検査が必要なわけではありません。信頼できる専門家であれば、まずは詳細な問診から体の状態を推測し、優先順位の高い検査項目を提案してくれます。予算に応じて相談に乗ってくれる専門家も多いので、初回のカウンセリングで費用について正直に相談してみることをお勧めします。

Q3. 持病があり薬を服用していますが、サプリメントを併用しても大丈夫ですか?

A3. 薬を服用している場合、自己判断でサプリメントを摂取することは絶対に避けてください。サプリメントの種類によっては、薬の効果を強めたり弱めたりする相互作用が起こる可能性があります。必ず、かかりつけの医師や薬剤師に相談の上、指導を仰いでください。分子栄養学に詳しい医師であれば、薬との兼ね合いも考慮した上で、安全な栄養アプローチを提案してくれます。

Q4. 分子栄養学を実践する上で、初心者が最も陥りやすい間違いは何ですか?

A4. 最も多い間違いは、「木を見て森を見ず」の状態に陥ることです。例えば、「鉄が足りないからレバーを食べる」というように、特定の栄養素を補うことだけに集中しすぎてしまうケースです。しかし、鉄の吸収にはタンパク質やビタミンCが必要であり、胃酸がしっかり分泌されていることも前提となります。一つの栄養素だけを追いかけるのではなく、消化吸収の土台を整え、代謝全体を回すために必要な栄養素をバランス良く摂るという、全体的な視点を持つことが成功の鍵です。